コーチングとは?ビジネスでの効果やティーチングとの違い、主なコーチング資格を解説

更新日:2025.07.30

更新日:2025.07.30

公開日:2019.02.08

公開日:2019.02.08

近年、コーチングの効果がビジネスでも注目を集めており、様々なコーチング資格やコーチングに関する本などが出てきています。

情報が多い中で、具体的にどのようにビジネスに活用すればよいのかわからない、と感じている人も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、コーチングとは何か、ティーチングとの違い、ビジネスでコーチングを活用する事例などについて解説します。

コーチングとは?意味と基本的な考え方

コーチングとはどのようなものなのか?なんとなくはわかるけれど、正しく理解できているか不安な方のために、コーチングの定義や目的などを確認していきましょう。

まず、コーチングの意味と目的、ティーチングとの違いやビジネス分野以外での活用例を解説します。

コーチングの意味と目的

コーチングとは英語の「coaching」をカタカナ表記したものです。コーチ(指導者)が質問や問いかけを行い、相手に気づきや自ら考え行動するきっかけを与えて、目標達成や問題解決のサポートをする技術を指します。

コーチングの目的は、相手が持っている能力や可能性を最大限に引き出すことです。相手にノウハウや知識を一方的に与えるのではなく、相手の話を聞き、質問しながら気づきを与えることで、可能性を引き出していきます。特にビジネス領域においては、ただ指示を与えるやり方と異なり、問いかけや傾聴を通して主体性や考える力を引き出す手法として注目されています。

コーチングは1970年代頃からアメリカでまずスポーツの分野で注目され、その後、トマス・レナード(Thomas J.Leonard)氏によって、1995年に国際コーチング連盟(ICF)が設立されるなど、ビジネス分野での普及が進みました。日本では2000年前後にコーチングの概念が導入されました。2008年にはICFの東京支部設立、2013年に社団法人化され、現在の一般社団法人国際コーチング連盟日本支部に至っています。

参考:「コーチングの始まりとその歩みへの一考察」早稲田大学大学院教育学研究科学校教育専攻山本 淳平

コーチングとティーチングの違い

コーチングと似た言葉にティーチングがあります。コーチングとティーチングの違いはどのような点にあるでしょうか。

まず、ティーチングとは、ノウハウや知識を上司から部下へ一方的に指示・助言する技術を指します。コーチングが「並走する・横並びの関係性」であるのに対し、ティーチングは「上下の関係性」であることが特徴です。

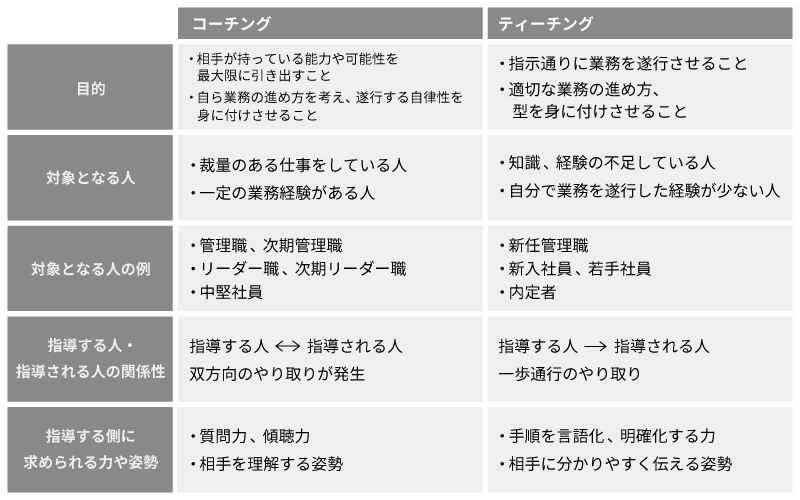

コーチングとティーチングにおいて、目的や指導する側に求められる姿勢などの違いを表すと下表のようになります。

部下や後輩を指導する際には、その対象者の状況や目的などと照らし合わせ、コーチングとティーチングどちらか適切な指導法を選択できるようにしましょう。

ビジネス以外の分野(スポーツ・教育・看護)での活用

コーチングはビジネスだけでなく、スポーツ、教育、医療・看護といった分野でも幅広く活用されています。

上で説明した通り、アメリカでコーチングが注目されるきっかけとなったのはまずスポーツの分野でした。現在では全世界的にスポーツの分野においては、選手が自ら考えて行動する力を育むために、監督や指導者がコーチング的関わりを行う場面が増えています。

一方、教育現場でも、生徒の自主性や問題解決力を伸ばすための手法としてコーチングが導入され、文部科学省や教育委員会主導で教師に対するコーチング研修が行われています。

医療・看護分野では、医療従事者がコーチングを学び、患者自身が健康に向けた行動を選び取れるよう支援する「ヘルスコーチング」が特徴的です。

いずれの分野でも、相手の主体性を尊重し、内面からの変化を促す点が共通しており、コーチングの本質的な価値が注目されています。

コーチングはビジネスにどう活きるのか

コーチングは、ビジネスの現場において個人の能力開発や組織の成長を促す重要な手法として注目されています。

単なる指導ではなく、相手の内面に働きかけて自発的な行動や気づきを引き出すのがコーチングです。

ここでは、コーチングがビジネスにもたらす具体的な効果や、ビジネス心理学との関係、組織全体への影響について解説します。

ビジネス上でコーチングを受ける効果

ビジネス上でコーチングを受ける効果としては具体的に以下のようなものが挙げられます。

- 1. 相手の潜在能力や特性など、可能性を引き出せる

- 2. 自ら考え行動する力を身につけさせることができる

- 3. 自分で決めることによりモチベーションの維持・向上が期待できる

コーチングは、これまでの経験や業務のやり方を振り返りつつ、指導対象者の可能性を引き出すアプローチです。そのため、基本的には指導される側が主体的に考え、発言・行動することが求められます。結果として、今まで隠されていた特性やポテンシャルを引き出す効果が期待できます。

またコーチングでは、指導される側が自ら目標を設定するとともに、目標達成に向けた行動を選択できるよう促すことが特徴です。指導する側の言った通りにするのではなく、自ら選択し決定できるようにすることで、モチベーションの維持・向上が図れます。

このように、指導される側の主体性や自立性を促進することがコーチングを用いる大きなメリットといえるでしょう。

ビジネス心理学とコーチング

ビジネス心理学とは、組織のメンバーや顧客などの行動や集団の活動について、心理学の理論を用いて問題解決を図る学問です。コーチングは、ビジネス心理学においても内発的動機付けを引き出す方法として活用されています。

例えば、目標設定理論や自己効力感といった心理学の要素を取り入れたコーチングでは、行動の継続性や集中力を高めることが可能です。また、コーチングは組織のメンバーのモチベーションや行動の背景にある心理的要因を重視するため、組織で働く人々のストレス軽減やメンタルヘルスの改善も期待できます。

エンゲージメント向上と組織活性化

コーチングは、従業員のエンゲージメント向上にも大きく貢献します。コーチングを受けた従業員は、業務に対する主体性や問題解決能力が向上します。なぜなら、コーチングは「気づき」を与える対話を通じて、自ら考え、判断し、行動する力を育てるからです。さらに、従業員が自分の考えを尊重され、成長機会を与えられることで、仕事への満足度や会社への信頼度の向上が期待できます。結果として、離職率の低下や従業員エンゲージメントの向上につながるでしょう。

組織の成長は、個人の自発的な行動が積み重なった結果として生まれます。コーチングを導入することで、個々の成長が組織全体の活力へとつながっていくのです。

コーチングのデメリットと「意味ない」といわれる理由

コーチングは部下や後輩の自主性や主体性を引き出すには非常に有効な手法です。

しかし、目的や対象者の状況を把握して使わないと効果が出ない場合や、時間がかかりすぎて「意味ない」といわれてしまうケースがあります。

ここではコーチングが適さないケースやデメリットなどについて解説します。

即効性のなさと期待とのギャップ

コーチングは、相手の理解を深めながら気づきを引き出すため時間がかかります。一人ひとりに合わせた質問を投げ、考えさせるため、ティーチングより時間がかかるのが特徴です。短期的に自分を大きく変えたい、即効性を期待している人には、コーチングは適していないといえるでしょう。

また、相手がコーチングに期待するあまり、すぐに効果が出ないことやコーチングのせいで業務が進まないことで、モチベーションが下がるといったケースも想定されます。

コーチングを行う際には、目的を果たすためには相応の労力や時間がかかることを受ける側に説明し、相手の経験や状況に合わせた質問を投げかけること、相手が考え発言・行動するまでじっくり待つこと、などを心がけましょう。

コーチングスキルの未熟さによる弊害

コーチングを受けても意味がないと誤解されてしまう原因の1つとして、コーチングする側のスキルの未熟さが挙げられます。

コーチングを行う側の経験が乏しいと、適切な問いの設定ができていない、話がかみ合っていない感じがする、などの理由から、指導対象者のモチベーションが下がってしまうのです。

「コーチングには相性がある」「成果が出ないのはコーチとの相性が悪いからだ」という人もいますが、経験豊富なコーチは基本的に対象者がどのようなタイプであっても、相手に合わせてコミュニケーションができます。

コーチングを行う側は、知識だけでなく必要なスキルを身につけてしっかり実践的なトレーニングを積んでから行うようにしましょう。

ビジネスで導入する際の注意点

部下や後輩に対し「自ら考え積極的に行動するように育ってほしい」と考える上司や育成担当者は多いでしょう。

しかし、上司や育成担当者に熱意とやる気があるほど、ついつい細かい指示を出したり、部下が考えをまとめる前に答えを伝えてしまったりして、相手が考える機会を奪っていることもあります。

まずは育成対象者の経験や状況を把握し、自ら回答を考えるほどの経験がない人に対してはティーチングで型を伝え、確実に型通りに仕事を進められるようにしてあげましょう。型通りに仕事を遂行できた際には、正しくできていることを評価してあげることもポイントです。

業務を遂行した経験、そして正しく型が身についているという評価を受けた経験がないと、コーチングで指導を受けても自ら考えることができません。

コーチングに必要なスキルとやり方のポイント

コーチングを効果的に行うには、必要なスキルと実践方法を理解しておくことが重要です。

なかでもコーチングの3原則と3大スキルは基本となりますからしっかり理解しておきましょう。また、自分自身の振り返りに活用できるセルフ・コーチングや、現場で実施される1on1ミーティングも、コーチングの実践方法として注目されています。

ここでは、それぞれの内容とポイントを詳しく解説します。

コーチングの3原則とは?

コーチングの3原則とは、「インタラクティブ(双方向)」「オンゴーイング(継続的)」「テーラーメイド(個別対応)」の3つです。

| インタラクティブ(双方向) | 対話を通じてお互いに意見を交わし、相手の主体性を引き出す |

|---|---|

| オンゴーイング(継続的) | 単発ではなく継続的に関わる |

| テーラーメイド(個別対応) | 一人ひとりの性格や状況に合わせた対応 |

インタラクティブとは、コーチと相手が対等な立場で意見や考えを交わしながら進めていく「双方向の対話」を意味します。業務上の一方的な指示や指導とは異なり、相手の話を聴き、考えを引き出すことがポイントです。これにより、受け手は自ら考えて行動する力を育み、主体性や自律性が高まります。

オンゴーイングとは、コーチングを一度きりではなく、継続的・反復的に行うべきであるという考え方です。人の行動や考え方はすぐに変わるものではなく、時間をかけて徐々に変化していきます。そのため、継続的なコーチングによって行動の変容を定着させ、成果につなげていくことが重要です。

テーラーメイドとは、コーチングを受ける人一人ひとりの個性や状況に応じて、対応やアプローチを柔軟に変える「個別最適化」の姿勢を指します。人はそれぞれ価値観や行動特性が異なるため、画一的なコーチングでは十分な効果が得られません。観察と理解を通じて最適な関わり方を見極めることで、相手のモチベーションを高め、本来の力を引き出すことが可能となります。

「インタラクティブ」「オンゴーイング」「テーラーメイド」の3つがコーチングの原則であり、この3つをバランスよく使うことで、相手の成長をサポートすることができます。

コーチングの3大スキルとは?

コーチングの3原則の次に、3大スキルとは何かをみていきましょう。

コーチングの基本となるスキルは、「傾聴」「質問」「承認」の3つです。これら3つのスキルを組み合わせることで、相手のモチベーションと行動力を自然に引き出すことができます。

傾聴

まず、傾聴とは、相手の言葉だけでなく感情や意図にも耳を傾けることを指します。相手の話をただ聞くのではなく、相手の感情や意図、背景まで理解しようとする姿勢で耳を傾けるスキルです。言葉だけでなく、表情や仕草、声のトーンにも注意を払うことで、相手は「理解されている」と感じ、安心して話せます。

傾聴は信頼関係を築くうえで最も重要なスキルの1つであり、相手の内面にある本音や気づきの種を引き出す土台となります。

質問

コーチングにおける質問とは、相手の思考を深め、自己理解や気づきを促すための問いかけのことです。単なる情報収集ではなく、「どうしたいと思っていますか?」「何が一番の障害ですか?」といったオープンクエスチョンを用いることで、相手は自らの内面に意識を向けるようになります。

コーチングでの質問は、相手の思考を深め気づきを促すためにするのが特徴です。良い質問は、相手の視野を広げたり、価値観を明確にしたりする効果があり、自発的な行動へと導く原動力になります。

承認

承認とは、相手の努力や姿勢、存在そのものを肯定的に受け止め、言葉にして伝えるスキルです。「よく頑張っているね」「あなたの考えに共感するよ」など、相手の価値を認める言葉は、自己肯定感ややる気を引き出します。結果だけでなく、過程や挑戦そのものにも目を向けることで、相手の努力や存在そのものを認める姿勢が大切です。

セルフ・コーチングのやり方と活用例

セルフ・コーチングとは、自分自身に問いかけを行い、目標や課題に対して内省する手法です。

やり方はシンプルで、「自分は今、何を感じているか」「なぜそれをしたいのか」「次に何をするか」などの質問を紙に書き出しながら進めていきます。例えば、仕事の優先順位に迷ったとき、「最も重要なタスクは何か」と問いかけるだけでも判断の軸が明確になるでしょう。

セルフ・コーチングは、コーチングの基礎を実践的に学べるうえ、日々の意思決定や振り返りに役立つセルフマネジメントの一環としても効果的です。

1on1ミーティングで活かすコーチング

1on1ミーティングは、コーチングのスキルを実践する場として最適です。上司と部下が定期的に対話する1on1では、単なる業務報告ではなく、部下の成長を支援する対話が求められます。ここで重要なのが、「傾聴」「質問」「承認」を活用したコミュニケーションです。

例えば、「最近の仕事で感じたやりがいは何か?」と問いかけることで、部下の内面を引き出し、主体性を育てていきます。継続的に1on1を行うことで、信頼関係が深まり、チーム全体のエンゲージメント向上にもつながるでしょう。

1on1を導入するメリットや実施する際の注意点については以下のコラムでも解説していますので参考にしてください。

コーチングの活用事例

コーチングの基本的な原則やスキルを解説しましたが、具体的に実践するのはハードルが高いと感じる人も多いでしょう。

ここでは、コーチングをさらに確実に理解するために、具体的な活用シーンや実践事例を見ていきましょう。

コーチング活用シーン

コーチングは、ビジネス現場における幅広い場面で効果を発揮します。例えば、先輩社員が後輩を育成するシーンを例にあげてみましょう。

【前提状況】

入社3年目のAさんは、着々と業務をこなし今では一人前に業務を完遂できるまでに成長。業務を依頼すれば納期内に仕上げはするものの、今ひとつ自発性、主体性が足りない。上司であるB部長は、入社5年目の先輩社員Cさんにコーチングを依頼した。

【Aさんに行うコーチングの例】

- 具体的な目的の確認、擦り合わせ

- 過去に実施してきた類似業務経験の有無

- 過去に実施してきた類似業務での成功・失敗のポイント

- この業務はどんな人に役立つ業務なのか

- この業務をAさんが取り組むことの意義

- そもそもAさんは1年後にどんな状態を目指すのか

AさんはCさんの質問に繰り返し回答することで、自ら考え行動する力を伸ばしていきました。こうした経験を通じ、今やAさんは「依頼された業務だけをやる作業屋さん」から脱出しつつあります。

コーチングを行う際の質問例

次に、部下に対してコーチングを行う際に用いる質問の例をみていきましょう。

-

1. 「具体的にはどういうこと?」

部下の発言が漠然としている・抽象的で理解が乏しいと感じるときに投げかけましょう。この質問を通じて、部下自身の頭の中を整理させることができます。

-

2. 「XXXさんの視点や気持ちになってみたら、どう考える?」

部下の発言や振る舞いが、思い込み、独りよがりになっていると感じるときに投げかけましょう。また、上司である皆さまや、先輩社員、別部署の人などの視点を身につけさせたいと感じるときに有効な質問です。

-

3. 「どうしたらよいと思うの?」

部下自身に具体的なネクストアクションを考えさせ、行動させたいときに投げかけましょう。この質問を問いかけ続けて回答が得られないときには、ティーチングすることも必要となります。

-

4. 「なぜ、そう考えるの?」

部下自身の考え方を理解するときに投げかけましょう。コーチングは、部下の考えを引き出すことが必要です。そのためにも、部下が上司である皆さまに自分の考えを伝えられる人かという信頼関係ができていなければなりません。信頼関係を築く1つの要素が相手を理解することです。

ここで挙げた質問はあくまで一例です。日々の部下育成を通じて効果的であった質問を手帳などに書き溜め、ぜひ、自分なりの質問集を作ってみてください。

組織文化にコーチングが根付くとどう変わるか

組織にコーチング文化が浸透すると、風通しがよく、対話を重視する職場へと変化します。社員同士が上下関係にとらわれず率直に意見を交わし、互いの考えや感情を尊重する風土が醸成されるからです。その結果、メンバーのエンゲージメントが高まり、自発的な挑戦や学習が活発になるなどの効果が期待できます。

さらに、コーチングの考え方が日常的なコミュニケーションに取り入れられることで、問題解決や意思決定のスピードも向上します。コーチングを導入することは、単なるコミュニケーション法や指導方法という枠を超え、価値観や行動様式の変化を伴うため、組織の成長基盤として長期的な効果が期待できるのです。

コーチングの資格と研修

ビジネスでコーチングを活用するために、コーチングの資格取得や企業内での研修導入などを検討している企業も多いでしょう。

ここでは、日本の主なコーチング資格の概要とビジネスにおけるコーチング研修とは何か、コーチング研修などで活用されているタイプ分け診断について解説します。

コーチング資格一覧

現在(2025年4月)日本でコーチングの国家資格はありません。コーチング資格は全て民間資格ですが、最もメジャーなものは、「コーチングの意味と目的」(ページ内リンク)で解説した国際コーチング連盟(ICF)の日本支部である、一般社団法人国際コーチング連盟日本支部の認定資格です。

一般社団法人国際コーチング連盟日本支部の認定資格には以下の3種類があり、2024年2月現在で1,183人の資格取得者がコーチとして活躍しています。

| 必要なトレーニング時間 | 必要なコーチング経験 | |

|---|---|---|

| ACC アソシエート認定コーチ |

60時間以上 | 100時間以上 |

| PCC プロフェッショナル認定コーチ |

125時間以上 | 500時間以上 |

| MCC マスター認定コーチ |

200時間以上 | 2,500時間以上 |

このほか、日本ではICFに認定されたコーチングプログラムを提供する団体やスクールが数多く存在しています。ICFの認定スクールまたは認定プログラムを提供する団体については、ICF本部のトレーニングプログラムサーチサービスで検索可能です。

参考:一般社団法人国際コーチング連盟 日本支部 | ICF認定スクール/認定プログラム提供団体 – ICF Japan Chapter

ビジネスにおけるコーチング研修とは

ビジネスにおけるコーチング研修とは、主に育成担当者や管理職を対象に、後輩や部下の指導育成や組織活性化のためのコーチングスキルを習得する研修です。

研修では、コーチングの基本的な考え方やプロセス、傾聴・質問・承認の3大スキルを習得するための講義やレッスンが行われます。リーダーシップ研修やOJTトレーナー研修などに、コーチングの考え方やスキル習得を導入しているところもあります。実践的なロールプレイングやコーチングを受ける体験などを含むなど、提供するコンサルティング会社や団体によって内容は様々です。

コーチング式タイプ分け診断とは

コーチング式タイプ分け診断とは、コミュニケーションのタイプを「コントローラー」「サポーター」「プロモーター」「アナライザー」の4つに分類する方法方です。

コーチングでは、一人ひとりに合わせてコミュニケーションを変化させる必要があるため、このようなタイプ分けが活用されています。ICF認定のコーチングプログラムを提供するコーチ・エィでは、タイプ分け診断アプリやセルフチェックツールなどを提供しており、企業の研修などで活用されています。*

*参考:コーチ・エィ | ニュース | 鈴木義幸 著『図解 コーチング流タイプ分け™を知ってアプローチするとうまくいく』発売からの累計部数が12万部に

まとめ

本コラムでは、コーチングを中心にティーチングとの違い、コーチングのやり方についてご紹介してきました。

コーチングとは「本人が自ら考え行動する能力を引き出す技術」であり、ティーチングとは「ノウハウや知識を一方的に指示・助言する技術」です。

どちらの手法が正しいか、優れているかではありません。重要なのは、指導される側のスキル・知識・経験、取り組むべき業務内容の難易度、与えられた時間などを考慮し使い分けることと、その結果として部下の持つ能力を最大限に発揮させることです。

部下育成で少しでもお悩みの方は、部下ごとにティーチングとコーチングを使い分けた育成計画を立てることから始めてみてください。