カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?事例と対策マニュアル

公開日:2025.05.19

公開日:2025.05.19

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客などからのクレーム・苦情のうち、過度な要求であるものを指します。近年は企業におけるカスタマーハラスメント対策として、マニュアル作成や研修実施といった具体的な取り組みが始まりました。

本コラムでは、厚生労働省の資料をもとに、カスタマーハラスメントの定義や事例、対策に関わる法律などをご紹介。具体的なカスタマーハラスメント対策の内容も詳しく解説します。

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?定義とクレームとの違い

国内の大手企業が、相次いでカスタマーハラスメントへの対応方針を発表しています。

カスタマーハラスメントとは、具体的にどのような行為を意味するのでしょうか。まずは厚生労働省の資料から、その定義、および一般に言われる「クレーム」との違いを確認しましょう。

カスタマーハラスメントの現状と厚生労働省による定義

厚生労働省による「令和2年度 職場のハラスメントに関する実態調査」によれば、企業の19.5%が、過去3年間で顧客などからの著しい迷惑行為の相談が寄せられたと回答。従業員でも、15.0%がそうした迷惑行為を一度以上経験したと回答しました。*1

この「顧客などからの著しい迷惑行為」がカスタマーハラスメントです。より具体的な定義について、厚生労働省は「明確に定義することはできない」としつつも、大きく分けて2つのポイントを提示しました。

【カスタマーハラスメントの定義】*2

- ①顧客などからのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性があるか否か

- ②内容が妥当である場合、要求を実現するための手段・態様が、社会通念上一般的なものであるか否か

1つ目の要求内容の妥当性については、例えば以下のような場合に「妥当性がない」として、その要求はカスタマーハラスメントに該当する可能性が高くなります。イメージとしては“言いがかり”に近いタイプです。

【要求内容が妥当ではないケース】*2

- 提供する商品・サービスに問題がないのに、クレーム・要求をしてきている

- 提供する商品・サービスとは関係のないクレーム・要求をしてきている

上記に当てはまらず、商品・サービスに問題があったことについてのクレーム・要求であっても、その要求を実現する方法や程度などが常識的に考えて受け入れられないケースなら、これもカスタマーハラスメントと判断される可能性が高くなります。

【要求を実現するための手段・態様が社会通念上、一般的でないケース】*2

- 暴行などの身体的攻撃をする

- 脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言などの精神的攻撃をする

- 土下座を要求する

- 繰り返ししつこく要求する

- 退店を求めても出て行かず、居座る

- 従業員をその場に長時間拘束する

- 差別的言動や性的言動をする

- 「○○会社の従業員△△は」といった従業員個人への攻撃・要求をする

一般的な対応としてあり得る手段であっても、商品の特性や求める内容の程度によっては、カスタマーハラスメントと判断される場合もあります。例えば、商品の交換ができないにもかかわらず「交換しろ」としつこく要求してきたり、金銭による補償を求めてきたりするケースです。

なお、顧客などによる暴行や脅迫、名誉毀損、侮辱、居座りといった行為は、犯罪行為です。犯罪行為がなされた場合、その時点で「カスタマーハラスメントである」と判断できます。

*1 出典:「カスタマーハラスメント対策マニュアル」(厚生労働省)pp.4-6

カスタマーハラスメントとクレームの違い

カスタマーハラスメントの判断に関して迷いやすいのが、一般的なクレームとの違いです。両者には、顧客などが商品・サービスの問題を指摘するという共通点があります。違いは、その程度や手段です。

まず、クレームとは、提供している商品・サービスについて、顧客が何らかの不満を感じて伝えてくることです。明確な根拠や妥当性のあるクレームもあれば、そうでないクレームもあります。

先ほど見たように、カスタマーハラスメントのポイントは、要求の妥当性や要求実現の手段などに問題がある点です。もしクレームが明確で妥当な根拠に基づいており、求めている対応が常識的なものであれば、カスタマーハラスメントではありません。

厚生労働省は、カスタマーハラスメントを「不当・悪質なクレーム」としています。*

クレームは商品・サービスの改善や新たな商品・サービスの開発につながる場合がありますが、カスタマーハラスメントの場合は何よりも従業員に大きなストレスを与え、通常業務に支障を来すことさえあります。

簡単にいえば、カスタマーハラスメントとは、クレームの中で特に理不尽な要求をしてくるタイプのものであると考えるとよいでしょう。

カスタマーハラスメントを含むハラスメント全般の定義や種類については、以下の関連コラムで解説しています。各種ハラスメントとカスタマーハラスメントの違いを確認したい場合は、ぜひご覧ください。

カスタマーハラスメントの事例・裁判例

カスタマーハラスメントについて、より具体的なイメージをつかむには、事例集や裁判例を見るとよいでしょう。

今回は、厚生労働省による「第9回 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」で参考資料とされた「カスタマーハラスメント事例集」、および「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」などからご紹介します。

カスタマーハラスメントの分野別事例

カスタマーハラスメントがよく話題となるのは、コールセンターや店舗でしょう。これらの事例では、次のような過度な要求が見られました。

【コールセンターや店舗でのカスタマーハラスメント(例)】*1

| 分野 | 顧客などによる要求の内容・態様 |

|---|---|

| コールセンター サポートデスク |

|

| 小売業の店舗 |

|

また、ホテルや病院、福祉施設でのカスタマーハラスメントも多く報告されています。

【ホテル・病院・福祉施設でのカスタマーハラスメント(例)】*2

| 分野 | 顧客などによる要求の内容・態様 |

|---|---|

| ホテル |

|

| 病院・福祉施設 |

|

こうしたカスタマーハラスメントは、民間企業だけでなく行政の窓口においても行われています。例えば、神奈川県総務局が公表している資料では、神奈川県が本庁や出先機関である全所属職員へのアンケート結果として、以下のようなカスタマーハラスメント内容が報告されています。

【行政窓口でのカスタマーハラスメント(例)】*3

| 分野 | 住民などによる要求の内容・態様 |

|---|---|

| 行政窓口 |

|

こうしたハラスメントが、425所属のうち約4割で発生。そのうち20所属については年間100回以上(県庁全体では1万回以上)のカスタマーハラスメントを受けていたことがわかりました。

*1 出典:「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会(第9回) 参考資料1 カスタマーハラスメント事例集」(厚生労働省)p.2、pp.5-6

*3 出典:「令和6年第3回神奈川県議会定例会 総務政策常任委員会報告資料」(神奈川県総務局)

カスタマーハラスメントに関する裁判例

カスタマーハラスメントに関する裁判の例では

- カスタマーハラスメントへの適切な対応が行われなかったことに関する判例

- カスタマーハラスメントへの適切な対応が認められ、企業側の安全配慮義務違反を否定した判例

- カスタマーハラスメントの加害者とその使用者に関する判例

などがあります。それぞれの概要は、下表の通りです。

【カスタマーハラスメントの裁判例】

| 発生場所 | 概要 | 判決 |

|---|---|---|

| 市立小学校*1 | 児童の保護者から理不尽な言動を受けた教員に対して、校長がその教員を一方的に非難し、事実関係の判断・的確な対応をしないまま、保護者への謝罪を求めた | 校長の対応を不法行為であり、小学校を設置する市と、教員の給与を支払う県に損害賠償責任があるとした |

| 小売店舗*2 | 従業員が買い物客とトラブルになり、会社に対して自身の生命・身体などの安全を確保して労働できるような必要な配慮を欠いたとして、会社に損害賠償を請求した | 企業側は顧客への初期対応について適切な指導を行い、相談体制を整備していたことから、会社側の安全配慮義務違反はないとした |

| 病院*3 | 医療機器販売会社の社員2名に対して、病院側の担当者が暴行・脅迫などを行い、それによって医療機器販売会社の社員2名は精神的苦痛を被ったとして、病院側の担当者および病院を開設する企業に対して損害賠償を請求した | 病院側担当者の暴行について既に有罪判決が出ているものの何も慰謝の措置をしておらず、医療機器販売会社の社員2名には落ち度がないにもかかわらず大きな恐怖感・屈辱感があったとして、病院側担当者に慰謝料の支払いを命じ、病院を開設している企業にも使用者責任に基づく損害賠償責任があるとした |

カスタマーハラスメントで刑法などに違反する行為があった場合、まずはその行為自体が犯罪行為として刑罰の対象になり得ます。刑罰が科されない場合でも、不法行為が認められれば加害者に損害賠償責任が発生する可能性があるでしょう。

これらの判例で気をつけたいのは、カスタマーハラスメントの直接の加害者・被害者だけでなく、その使用者(会社側)も対応の仕方によっては安全配慮義務違反や損害賠償責任が問われるということです。

カスタマーハラスメント防止対策を講じる際は、こうした使用者の責任についても十分に意識しなければなりません。

*1 甲府地判平成30.11.13、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(厚生労働省)p.17より作成

*3 長野地飯田支判令 4・8・30、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会(第5回)資料2 裁判例の傾向」(厚生労働省)p.12より作成

カスタマーハラスメントに関する法律と自治体の条例

本コラムでご紹介した裁判例の場合、カスタマーハラスメントが発生した場合に考慮された法律は刑法や民法、労働契約法、労働安全衛生法などでした。一方で、カスタマーハラスメント対策に直接関わる規定は、2019年に改正された労働施策総合推進法にあります。

改正労働施策総合推進法では、職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されました。この改正を受けて2020年には厚生労働省が「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)を策定。カスタマーハラスメント対策の強化が急務であるとしています。

さらに、2024年12月には、民間企業におけるカスタマーハラスメント防止対策の義務化に向けた動きも。労働政策審議会における議論では、義務化される措置として、

- 従業員のための相談窓口の設置

- カスタマーハラスメントへの対応方針の策定と周知

などがあげられました。*

*参考:「労働政策審議会 雇用環境・均等分科会(第78回)資料1-1」(厚生労働省)pp.5-7

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例

カスタマーハラスメントへの対策強化を求める直接的な規定として、法律以外に自治体による条例も出てきました。

全国初となるカスタマーハラスメント防止条例を制定したのは、東京都です。2023年10月から「カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会」による議論を重ね、2024年10月4日に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を可決。2025年4月1日から施行となります。

同条例では、「顧客と働く人とが台頭な立場において相互に尊重する都市をつくりあげるとともに、カスタマー・ハラスメントのない公正かつ持続可能な社会を目指す」としています。*1

その第11条では、東京都が「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針」を定めることを規定しており、2024年12月25日に同指針(ガイドライン)を制定・公表しました。

企業に対して求める防止措置については、第14条を中心に努力義務が定められています。具体的な内容は、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針」で示されました。

【事業主に求められるカスタマーハラスメント対策(努力義務)の例】*2

- カスタマーハラスメント対策の基本方針・基本姿勢の明確化と周知

- カスタマーハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化と周知

- 従業員への教育・研修などの実施

- 相談窓口の設置と適切な相談対応の実施

- 相談者のプライバシー保護に必要な措置の規定と従業員への周知

- 相談を理由とする不利益取扱いの禁止と周知

- 現場での初期対応の方法・手順の作成

- 内部手続き(報告・相談、指示・助言)の方法・手順の作成

- カスタマーハラスメント発生時の事実関係の正確な確認と事案への対応

- 従業員の安全の確保、精神面および身体面への配慮

- カスタマーハラスメントの再発防止に向けた取り組みの検討と実施

同条例・指針に罰則規定はありませんが、カスタマーハラスメント発生時の状況や対応によっては、先述の通り刑法や民法などをもとにした判断が行われます。企業間取引でカスタマーハラスメントが発生した場合は、例えば下請代金支払遅延等防止法違反や独占禁止法違反となり、罰金・課徴金が課される場合もあります。

2024年11月26日には、北海道で全国で2例目となるカスタマーハラスメント防止条例が成立。これも2025年4月1日から施行されます。*3

*1 出典:「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(東京都)

「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」における類型と判断基準

ここで、改めて厚生労働省が提示しているカスタマーハラスメント対策を見ていきましょう。

本コラムで何回か登場している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」には、カスタマーハラスメントの発生状況の確認を導入として、定義や判断基準、具体的な対策の内容などが解説されています。その中から、カスタマーハラスメントの類型と現場における判断基準をご紹介します。

カスタマーハラスメントの類型

「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」で提示された類型は、全部で11種類。わかりやすいものは、「時間拘束」や「リピート型」「暴言」「脅迫」などです。近年特に問題となっている類型では、「SNSへの投稿」「コロナ禍に関するもの」があるでしょう。

類型とその具体例は、下表の通りです。

【カスタマーハラスメントの類型】

| 種類 | 具体例 |

|---|---|

| 時間拘束 |

|

| リピート型 |

|

| 暴言 |

|

| 対応者の揚げ足取り |

|

| 脅迫 |

|

| 構成型 |

|

| SNSへの投稿 |

|

| 正当な理由のない 過度な要求 |

|

| コロナ禍関連のもの |

|

| セクハラ |

|

| そのほか |

|

こうした類型は、カスタマーハラスメントへの初期対応の手順を定める際に、具体的な場面設定として活用できます。

例えば、顧客から従業員へのセクハラの場合、カスタマーハラスメント被害を受けている従業員の心身は危険な状況にあります。そこで、「まずは顧客と従業員を引き離し、現場の責任者か上役が対応する」といった対応案が出るでしょう。

このように、類型をヒントに具体的なイメージを持つことで、とるべき行動が見えやすくなります。

参考:「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(厚生労働省)p.9

カスタマーハラスメントの判断基準

顧客などの行動がカスタマーハラスメントに当たるか否かの基準は、冒頭でご紹介したように大きく分けて2つあります。

【カスタマーハラスメントの2つのポイント】

- 顧客などの要求内容に妥当性はあるか

- 要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲か

もし、この2つの基準だけでは判断しにくい場合は、「従業員の業務や権利が害されているか?」という観点をより意識しましょう。

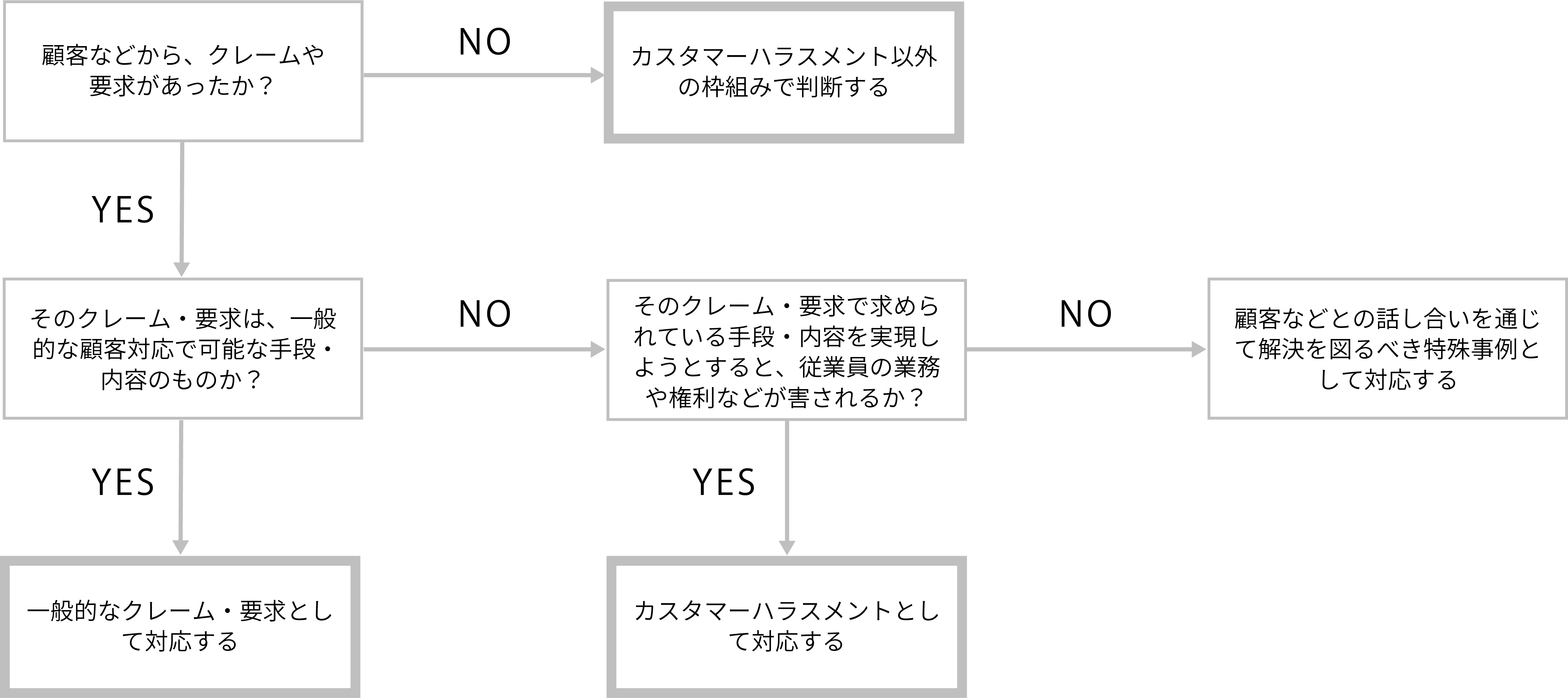

判断基準と判断の流れをまとめると、以下のようになります。

【カスタマーハラスメントの判断基準】

なお、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、要求内容に妥当性がないケースでも、その要求を拒否した際に、顧客側がすぐに要求を取り下げた場合は「従業員の就業環境が害されたと言えず、カスタマーハラスメントには該当しない可能性」があるとしています。*

「通常業務に支障を来したり、従業員の権利が侵害されたりする事案か?」を意識し、それぞれの部署や業務に適した判断基準を明確化しておきましょう。

カスタマーハラスメントに対する行動指針

では、カスタマーハラスメントに対して、具体的にどのような対応をすべきでしょうか。これについても、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」にある基本的な枠組みをおさえておくと効果的です。

基本的な枠組みを「事前準備」と「カスタマーハラスメント発生以後の対応」に分けてご紹介します。

事前準備

カスタマーハラスメント対策における事前準備は、次の4項目です。

【カスタマーハラスメント対策における事前準備】

- ①会社としての基本方針・基本姿勢を明確化し、従業員に周知する

- ②カスタマーハラスメント被害を相談できる窓口を設置・周知する

- ③カスタマーハラスメントへの対応方法・対応手順を策定する

- ④研修などを通じて対応ルールを従業員が学べるようにする

第一に重要なことは、「会社としてカスタマーハラスメントから従業員を守る」という姿勢を示すことです。「なぜカスタマーハラスメント対策が必要なのか」という強いメッセージがなければ、対応ルールの理解・定着は難しいでしょう。「従業員を守り、従業員の人権を尊重する」という姿勢を、経営層から全従業員へ向けて発信することが大切です。

次に、今後カスタマーハラスメント被害にあった際、すぐに相談できる窓口を設置し、「どこに相談すればよいか」を周知します。カスタマーハラスメントが発生した場合は即座の対応を求められ、現場の上司や管理監督者が最初の窓口になるケースが多いでしょう。パワハラなどの他のハラスメントを取り扱う相談窓口でも対応できるよう、体制整備を進めることも有効です。

相談窓口の担当者には、カスタマーハラスメント被害を受けた従業員の心身の状況に配慮した対応ノウハウが必要です。事実の聞き取りや確認、相談対応の進め方などをマニュアルにまとめ、窓口担当者がケーススタディを通じて具体的に理解・訓練できる場を用意しましょう。

カスタマーハラスメントの対応方法を策定する際は、「初期対応」と「内部手続き」の2段階に分けて検討してください。初期対応は現場での対応方法、内部手続きは本部・本社への報告が必要なケースにおける報告手順です。それぞれのポイントは、以下のようになります。

【初期対応のポイント】

- 顧客への対応は、原則として複数名で行う

- 従業員の安全確保が必要な場合は、現場の責任者が対応を代わり、顧客と従業員を引き離す

- 現場の責任者がすぐに対応できない場合は、クレームの内容と事実を明確にして限定的な謝罪を行い、顧客の連絡先などの情報を得る

- 店頭でやりとりを続けるのではなく、場所や人、時間を変えて複数名体制で冷静に対応する(傾聴の姿勢を持つ)

- 初期対応においては、録画・録音できない場所での対応や、夜間・早朝といった一般的でない時間帯の訪問を避ける(相手から要求されても断る)

【内部手続きのポイント】

- 顧客から犯罪行為があったなど重大なケースについて、本部・本社への報告を求めることを定める

- 報告すべきケースの判断基準を策定する(犯罪行為、行政との連携の必要性、法的手続きの必要性など)

- 報告すべき内容を定める(日時・場所・対応者の名前・顧客の情報・要望内容・管理者の指示・対応結果など)

以上を定めたら、それを実践できるような理解・練習の場として定期的な研修を行いましょう。カスタマーハラスメント対策の重要性を管理職や経営層に理解してもらうための階層別研修、管理職がカスタマーハラスメント被害にあった従業員をサポートするための研修なども実施しましょう。

参考:「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(厚生労働省)pp.18−35

カスタマーハラスメント発生以後の対応

カスタマーハラスメントが発生した場合は、まずは従業員の安全確保と事実確認が必要です。事前準備で策定した初期対応や内部手続きのルールをもとに対応を進めてください。

カスタマーハラスメントの中でも、暴力行為やセクハラ行為がある場合は、すぐに現場の責任者が顧客対応を代わり、部下である従業員を守らなければなりません。犯罪行為なら、警察への通報や弁護士との連携が必要となる可能性が高くなります。セクハラ行為があった場合は、従業員のケアのため、同性の相談対応者につなぎましょう。

もし従業員のメンタルヘルス不調が疑われるケースでは、産業医や産業カウンセラー、臨床心理士などの専門家につなぐことも大切です。

そして、カスタマーハラスメントへの対応後も企業には行うべきことがあります。再発防止のための事案の記録と、施策の見直し・改善です。具体的には、被害を受けた従業員のプライバシーを保護したうえで、事案に関する記録を残し、情報の社内共有と事例の検証、対応マニュアルや研修内容の更新を行いましょう。

その際、カスタマーハラスメント被害を受けた従業員や、カスタマーハラスメントについて相談した従業員について、不利益な取り扱い(解雇・減給・降格・不利になる人事異動など)がないよう、十分注意してください。

カスタマーハラスメントの相談窓口

最後に、カスタマーハラスメントの相談窓口をまとめてご紹介します。

社内の相談窓口設置による対応が基本ではありますが、社外の窓口のほうが相談しやすいという人もいるでしょう。複数の選択肢があることで、従業員はより安心して働くことができます。

【主なカスタマーハラスメントの相談窓口】

| 窓口 | 特徴 |

|---|---|

| 社内の相談窓口 |

|

| 総合労働相談コーナー* |

|

| 警察署 |

|

| 弁護士 |

|

社内の対応マニュアルでも、複数の相談先を明記しておくとよいでしょう。

カスタマーハラスメントを正しく理解し、従業員と会社を守ろう

カスタマーハラスメント対策では、顧客側の“消費者としての権利を守ること”と、企業側の“従業員の安全と人権を守ること”から、「どう判断すればよいのか」という葛藤が生まれやすくなります。

顧客を優先するあまり従業員に対する過剰な要求に応えようとすれば、その従業員は安心して働けなくなってしまいます。ただ、企業側の都合のみを基準にカスタマーハラスメントを定義し、正当なクレームにも対応しないとなれば、会社全体の信用を自ら損なってしまうでしょう。

カスタマーハラスメント対策で意識すべきポイントは、顧客と従業員の権利を守りつつ、建設的な解決の糸口を探ること。これには、感情が高ぶっている相手にも丁寧で冷静な傾聴の姿勢で応じる必要があります。

多くの企業で人材育成に伴走してきたALL DIFFERENTの人材育成研修では、ケーススタディを通じて正当なクレームへの対応方法を学べるプログラムを複数ご提供しています。正当なクレームのパターンと対応手順を理解するだけでなく、「何がカスタマーハラスメントか」を自社で定義するヒントとしてもお役立ていただけます。クレーム・トラブル対応が必要な部署の担当者、人材育成担当者の方は、ぜひご活用ください。