管理職育成の課題とポイントとは?“1+3”サイクルの育成方法

更新日:2025.09.11

更新日:2025.09.11

公開日:2021.10.27

公開日:2021.10.27

テレワークや人材の多様化、現場レベルで求められる柔軟な判断など、変化するビジネス環境に対応するため、管理職が果たす役割がますます重視されています。一方で、「現場のマネジメントが機能していない」という経営層・人事部門からの声も。効果的な管理職育成を進めるには、どうすればよいのでしょうか。

本コラムでは、管理職育成に見られる課題と育成方法のポイント、効果的な管理職育成研修プログラムの例などをわかりやすく解説します。

管理職育成は企業の重要課題

近年、人手不足や多様なニーズから、管理職にはプレイングマネージャーとしての活躍が期待されるようになりました。コロナ禍で一気に普及したテレワーク、法改正を伴う育児・介護関連施策への対応といった働き方・人材の多様化も進んでいます。

組織としての目標達成や経営理念の浸透、部下の指導・育成など、様々な役割を担う管理職の役割は、ますます複雑化している状況です。

一方、現場の管理職を見ると、こうしたビジネス環境の変化に応じて多種多様な課題を抱えていることがわかります。

「部下の育成がうまくいかない」

「マネジメントの知識はあるが、実践できていない」

「プレイヤー時代と同じ働き方になっている」

つまり、管理職としての役割を十分果たしているとは言い難い状況が発生しているのです。

なぜこうした課題が生じているのでしょうか。その要因を理解することが、“役割をしっかり果たせる”管理職の育成のヒントになります。

管理職育成でよく見られる課題

管理職の悩みを生み出す原因は、大きく分けて2つあります。管理職としての役割認識と自己認識の不足です。

管理職としての役割を正しく認識できていない

管理職に抜擢される人材の多くは、それまでプレイヤーとして第一線で活躍し、成果をあげてきたメンバーです。プレイヤーとしての能力を高く評価されて昇進したため、「自分ならこうする」というプレイヤー目線を強くもっている人が少なくありません。

確かに、現場での柔軟な対応が求められるようになり、プレイヤーとしても動ける管理職(プレイングマネージャー)の役割を無視することはできません。ただ、プレイヤー視点だけでは、組織に短期的な成果しかもたらせないという点には注意が必要です。

「(管理職である自分がプレイヤーとして頑張ることで)組織が成果をあげている。自分はマネジメントができている」

「業績が思わしくないのはメンバーが力不足だからであり、自分にはどうしようもない」

このような考え方が生まれやすくなるからです。

プレイヤーは自身の成果をあげるだけで評価される立場。一方で、管理職は組織としての目標を達成するために、各メンバー(プレイヤー)を支援しなければならない立場です。この役割の認識が不十分のままでは、管理職に求められる役割を十分に果たすことはできません。

管理職としての正しい自己認識が不十分である

管理職としての役割認識が不十分な状態では、管理職としての正しい自己認識も不十分になってしまいます。

ここでいう“正しい自己認識”とは、以下のポイントについて自身と周囲の人で認識が一致していることを指します。

【正しい自己認識のポイント】

- 今の自分は、管理職として何ができているのか

- 今、管理職である自分に足りないものは何か

- 部下・上司・経営層から、管理職としての自分はどのように評価されているのか

管理職の役割認識がうまくいかず、プレイヤーとして働くことばかりにとらわれてしまうと、部下一人ひとりの様子に目を向けられません。特にテレワークでのマネジメントでは、部下の様子を目で確認する機会が減り、業務を進めるうえでの姿勢や考え方、プロセスをチェックしにくくなります。その結果、管理職自身も、成果だけで部下を評価する姿勢が強くなってしまうでしょう。

このような状況を放置すれば、管理職自身は「組織として成果が出ているのだから、自分はマネジメントができている」と自己評価を高める一方で、部下側は「適切な支援を受けられない。指示がわかりにくい」といった不満を抱える恐れがあります。

こうした認識の食い違いは、現場でトラブルが発生した際の言い訳となり、管理職の自己認識をさらにゆがめる恐れもあります。例えば、次のような言い訳です。

「自分は管理職に昇進できたのだから、ビジネスパーソンとして一定レベルには達しているはずだ」

「研修で学んだノウハウが使えないのは、そもそもうちの組織のメンバーが少なく、業務内容も違うからだ」

正しい自己認識の不足は、他部署の管理職や他者の取り組みから学ぶ姿勢を奪ってしまいかねません。そうなれば、管理職自身が思う「自分の姿」と他者から見た姿のギャップは、拡大する一方でしょう。

正しい自己認識は、成長の要です。会社から期待されている役割を果たせる管理職になるには、管理職自身の正しい自己認識から始めなければなりません。

管理職育成方法と取り組みのポイント

前項の2つの課題を乗り越えるには、管理職の“パラダイムシフト”を支援し、マネジメントに必要な知識・スキルの習得機会を提供し、他者からのフィードバックを行うことが重要です。

「管理職である」という自覚を促し、パラダイムシフトを支援する

企業では、第一線で活躍してきたプレイヤーを管理職に抜擢するケースが少なくありません。しかし、プレイヤーとしてのマインド・行動習慣と、管理職がもつべきマインド・行動習慣は異なります。「自分は管理職である」という適切な自覚を促し、ふさわしい姿勢を身につけてもらう必要があるということです。

この「プレイヤーから管理職へ」という変化には、考え方の転換が伴います。それは“パラダイムシフト”ともいえる非常に大きな転換です。

- 「自分が成果を出す」から、「組織で成果を出す」への転換

- 「後輩に業務を教える」から「部下の成長と良好な人間関係の形成を支援する」への転換

といったように、より俯瞰(ふかん)的な視点が求められるのです。

こうしたパラダイムシフトを促すには、管理職の直属の上司から、プレイヤーと管理職の役割の違い、自社の管理職に期待されていることなどを折に触れて伝えましょう。新任管理職だけでなく、2年目以降の管理職にも「どうあるべきか」を繰り返し伝えることが大切です。

そのうえで、管理職としての成長目標を本人に決めてもらうとよいでしょう。

マネジメントに必要な知識・スキルの習得機会を提供する

管理職としての役割を理解したら、次は「具体的に、どう実践するのか」につなげます。具体的には、実践するための知識・スキルを学べる機会の提供です。

管理職が学ぶべき知識・スキルは多岐にわたります。例えば下表のようなものが考えられますが、これも一例に過ぎません。

【管理職が学ぶべき知識・スキルの例】

| 分野・目的 | 学ぶべき知識・スキルの例 |

|---|---|

| 組織としての成果達成 |

|

| 部下の育成 コミュニケーション |

|

| 部下の安全・健康 コンプライアンス |

|

習得すべき知識・スキルの優先順位は、会社側が管理職に対して「何を求めているのか」によって異なります。そのため、あるべき管理職の姿を明確化することが、管理職の学びの促進につながります。

- 管理職として、どのようなマインドをもってほしいのか

- 管理職として、どのような行動をしてほしいのか

- 管理職として、どのような知識・スキルを習得してほしいのか

こうしたポイントをおさえつつ、研修・セミナーやオンライン講座、部門を超えた管理職同士の意見交換の場など、必要な学びの機会を設けましょう。

人事や上司からフィードバックを行う

現場で役割をしっかり果たせる管理職になるには、他者からのフィードバックも重要です。これが正しい自己認識を促し、次の実践に必要な学びにつながるからです。

例えば、はじめて管理職に就任した場合、「管理職として何をすればいいのか」「求められている役割を本当に果たせているのか」といった悩みを抱えやすいものです。その不安が長期間続けば、自信がなくなり、管理職として働くモチベーションまで失いかねません。

管理職の仕事に慣れていても、次第に自己認識がずれてしまう場合があります。「自分はマネジメントができている」という自信から、時代の変化を無視してしまう恐れがあるからです。新入社員とのジェネレーションギャップに対応できず、一方的に従来の価値観を押し付けてしまったり、「今までこのルールでやってきたのだから」という理由だけで、業務フローの変更を認めなかったりするケースが典型例でしょう。

正しい自己認識を持ち続けるには、他者からのフィードバックが必要です。人事担当者や管理職の直属の上司と面談する機会を設定しましょう。

正しい自己認識を促すことで、管理職が自身のできていること/課題となっていることを正確に受け止めることができます。悩みを抱えている場合は、その解決の糸口を見つけることもできるでしょう。

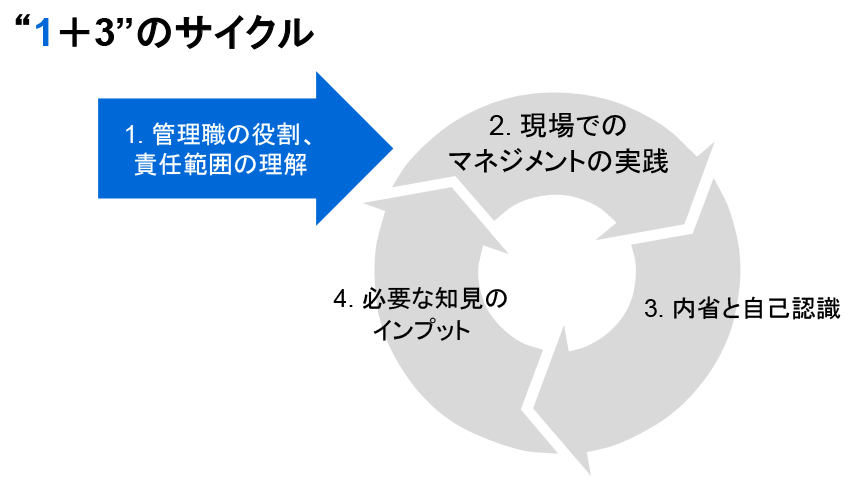

管理職育成に欠かせない"1+3"のサイクルとは?

多くの企業で人材育成をご支援してきたALL DIFFERENTでは、管理職育成において“1+3”サイクルを推奨しています。これは、管理職の役割や責任範囲の理解をベースに、現場での実践と内省、正しい自己認識の形成を促し、そのうえで必要な知見をインプットするというフレームワークです。

実践から内省・自己認識を進め、必要な知見をインプットし、再び実践へ。このサイクルを回すために、まずは役割・責任範囲の理解から始めます。

(1)管理職の役割や責任範囲を理解する

最初のステップである管理職の役割・責任範囲の理解は、

- 管理職の役割と責任範囲を会社側が明確化する

- 役割と責任の範囲を管理職に伝える

という2段階で進めます。

「管理職に対して、会社はどのような役割を期待しているのか」

「管理職に、どこまでの裁量があるのか」

という点を考慮しながら、管理職が何をすべきか/すべきでないのかを明確にしましょう。

役割と責任の範囲を管理職に伝える第一のタイミングは、昇進時です。次期管理職候補者向けの研修を実施している場合は、その段階で明確化しておくとよいでしょう。そして、昇進後も定期的に伝え、“忘れない”状況をつくります。

なお、管理職に求められる主な役割は6つあります。これらの中から、どの役割を特に重視するかによって、各要素の比重が変わります。

【管理職に求められる主な役割】

- 組織の戦略策定と目標設定

- 戦略の伝達・浸透と人材育成

- チームビルディング

- 予算管理と労務管理

- 進捗管理と業務改善

- コンプライアンスの徹底

管理職に求められる役割について、詳しくは以下のコラムで解説しています。

コラム「管理職とは?一般社員との違い・仕事内容・6つの役割、残業手当など」はこちら

(2)現場でマネジメントを実践する

管理職の役割と責任範囲の理解が進んだら、次のステップは現場での実践です。「まずは実践し、経験から学ぶ」という方法が、成長の近道となります。

この手法の土台にあるのは「7・2・1の法則」。これは、経営コンサルタントであるマイケル・ロンバルドとロバート・アイチンガーの研究で提唱された、有名な人材育成の法則です。ビジネスパーソンの成長につながる3つの学び方の比重を示しています。

【7・2・1の法則】

| 比重 | 学び方 |

|---|---|

| 7割 | 仕事上の経験から学ぶ |

| 2割 | 先輩・上司による助言やフィードバックから学ぶ |

| 1割 | 研修などのトレーニングから学ぶ |

管理職育成というと、つい研修に重きを置いた育成施策をとってしまいます。しかし、研修だけでは“管理職として期待された役割を果たせる”ようになることは難しいでしょう。実践の中で課題に直面し、その課題を解決するために学ぶことが、より当事者性を高め、納得感のある学びにつながります。

「7・2・1の法則」の法則について、以下のコラムでも解説しています。管理職の役割の1つである部下育成にもお役立ていただける内容です。

コラム「“経験”を“成長”につなげる「7・2・1の法則」とは|部下が自然に動くようになる仕事の任せ方」はこちら

また、管理職としての成長をさらに促進するには、これまでの経験だけでは解決できない“一歩先の業務経験(ストレッチな業務経験)”も重要です。例えば、次のような業務を検討してみましょう。

【管理職にとってのストレッチな業務経験の例】

- 部門を超えた連携・調整業務

- 自身が責任をもつ組織の風土改革

- 部下への仕事の任せ方の見直し・業務フロー改善

特に、新任管理職が部下に仕事を任せる場面では、プレイヤー意識のまま仕事を割り振ってしまい、部下が困惑するという事態に陥りやすいものです。

「この資料、来週までにまとめておいて。じゃあ任せたから、あとはよろしく!」

これでは、部下は「丸投げされた」と感じたり、仕事の目的ややり方がわからず、誤った方向で進めたりしてしまうでしょう。

現在の仕事の任せ方に課題を感じるなら、ぜひ任せ方の見直しをストレッチな業務に設定してみてください。「仕事を任せる側」「仕事を任される側」の両方の視点をもちながら、部下が混乱しにくく、やりがいをもって取り組めるポイントを学べます。

なお、具体的な任せ方のポイントについて、当社では「任せ方2.0」としてまとめています。任せ方の検討・改善にぜひお役立てください。

(3)内省と自己認識を進める

第3ステップは、内省と自己認識です。実践の中で管理職として自身が感じる課題や、上司から見て気になった点を話し合います。

ここで大切なポイントが、できていることを承認するポジティブフィードバックを行ってから、課題になっているポイントをフィードバックすることです。「できていないこと」ばかりに注目するよりも、改善へのモチベーションを高められます。

フィードバックの頻度や所要時間は、以下を目安にするとよいでしょう。

【管理職へのフィードバックの頻度・時間の目安】

- 頻度:1カ月に1回

- 時間:30分〜1時間程度

-

方法:直属の上司との対話を通じて以下を話し合う

- 管理職としての役割の確認と達成度合い

- 前回から成長した点

- 管理職として、より伸ばすべき点

- 今後の具体的な取り組み

具体的な取り組みを検討する際は、上司によるティーチングやコーチングも行いましょう。

例えば、新任管理職のフィードバック面談では、課題に対する解決策を自身で見いだすことが難しいケースが多くなります。そのため、必要なノウハウを上司から詳しく伝えるティーチングが有効です。

他方、2年目以降の管理職や過去に同じような課題に直面した経験をもつ管理職の場合は、自身で解決策を考えられることが多いでしょう。主体的な検討と意思決定を支援するには、ノウハウを直接教えるティーチングではなく、質問しながら方向付けを行うコーチングのほうが成長につながります。

もし、管理職自身に諦めの姿勢が強く見られる場合は、上司があえて厳しく接して注意を促すやり方も選択肢の1つです。

(4)管理職として必要な知見をインプットする

そして4つ目のステップが、いよいよ知見のインプットです。これまでのステップで、実践を通じて課題に気づき、内省と自己認識で取り組みの方向性が決定されました。「今、何を学ぶべきか」が明確になっているはずです。

先述したように、管理職に求められる知識・スキルの範囲は広く、全てを一度に習得することはできません。さらに、現場の課題を解決するには、それにふさわしい知見を選択する必要もあります。

これまでのステップで「今、何を学ぶべきか」を絞り込むことで、課題と学ぶ内容の関連性が深まり、学びのモチベーションも維持しやすくなるでしょう。目的をもって学んだ内容は、その後の実践にも活かされやすくなります。

社外の研修なども上手に活用しながら、適切な学びから次のサイクルへとつなげましょう。

管理職育成におすすめの研修プログラム

最後に、管理職育成研修におすすめのプログラム例をご紹介します。

次期管理職候補者研修や新任管理職研修には、管理職の業務全体を見渡せる基礎知識を中心にプログラムを組み、その後は目的別研修として、より細かな知見を盛り込んだプログラムにするとよいでしょう。

【管理職育成研修のプログラム例】

| 研修の目的 | 形式 | 内容の例 |

|---|---|---|

| 役割認識 | 講義 |

|

| ワーク |

|

|

| 全社方針の理解・浸透 | 講義 |

|

| ワーク |

|

|

| スキルアップ | 講義 |

|

| ワーク |

|

研修実施後は、現場での実践につなげやすいよう、上司や人事担当者が適宜フォローしてください。効果的な振り返りに向けて、研修の後半や研修終了後に自身で行動目標を設定する時間を設けるのもおすすめです。

管理職育成研修でプレイヤーから管理職への“パラダイムシフト”を促す

役割を果たせる管理職となるには、管理職の役割・責任範囲の正しい理解と正しい自己認識が欠かせません。管理職育成のための様々な施策も、ここから始まります。今回ご紹介した育成方法や“1+3”サイクルは、管理職の成長を促進する特に重要なポイントです。

ALL DIFFERENTでは、こうした手法を駆使しながら管理職のイロハを学べる管理職研修や各種スキルアップ研修をご提供しています。コストを気にせず学べる定額制の研修サービスもご用意しておりますので、効果的な管理職育成にぜひご活用ください。