ファシリテーションとは?わかりやすい意味・役割・流れと必要スキル

更新日:2025.07.31

更新日:2025.07.31

公開日:2021.12.24

公開日:2021.12.24

ファシリテーションとは、会議やイベント、プロジェクトなどをスムーズに進めるための手法です。「無駄な会議」を減らせるため、組織全体の生産性向上にも寄与します。

本コラムでは、ファシリテーションの意味と求められる役割、基本の流れ、4つの基本スキルに加えて、ファシリテーション能力を向上させるポイントをわかりやすく解説します。

ファシリテーションとは?基本の意味、議長・司会などとの違い

はじめに、「ファシリテーション」の意味やその役割、およびファシリテーションと混同されやすい「議長」「司会」「「コーチング」リーダーシップ」との違いをおさえましょう。

ビジネス用語「ファシリテーション」の意味

ファシリテーション(facilitation)とは、英語で「物事を容易にすること」「円滑化」を意味する言葉です。日本語の辞書的意味は「グループによる活動が円滑に行われるように支援すること。特に、組織が目標を達成するために、問題解決・合意形成・学習などを支援し促進すること。また、そのための方法」となっています。*

ビジネス用語としては、「会議やプロジェクトの円滑な遂行を支援する方法論」を意味します。

もともとファシリテーションという言葉自体は、1960年~1970年代のアメリカで使用されるようになりました。従来のトップダウン方式ではなく、会議の参加者が意見を出し合い、意思決定をする流れが広まったことがきっかけです。

日本国内の企業でも、グローバル化によって多様な意見の重要性が認識されるようになるとともに、意見を整理してまとめるファシリテーションの役割が注目されるようになりました。

ファシリテーションを行う人のことは、ファシリテーター(facilitator)と呼びます。

*出典:松村 明・三省堂編修所 編『大辞林 第4版』三省堂、2019年

ファシリテーションと議長・司会・コーチング・リーダーシップの違い

ファシリテーションを理解する際のポイントに

- 進行役である

- 目的・目標を共有して支援する

といった特徴があります。

こうした特徴を備える他の役割として「議長」「司会」「コーチング」「リーダーシップ」が浮かぶ人もいるかもしれません。これらとファシリテーションには、どのような違いがあるのでしょうか。

違いを一覧にまとめたものが、下表です。

【ファシリテーションとの違い】

*色付きセルがファシリテーションと異なる点

| 議長 | 司会 | コーチング | リーダーシップ | |

|---|---|---|---|---|

| 相手の数 | 複数 | 複数 | 原則1人 | 複数 |

| 意思決定 | する | しない | 原則しない | する |

| 期間 | 短い | 短い | 長い | 長い |

| 相手の育成 | しない | しない | する | する |

| 台本 | 原則なし | あり | なし | なし |

ファシリテーションの場合、相手の数は複数であり期間は短くなります。一方で、意思決定はせず、あくまで中立の立場でなければなりません。しかし、議長やリーダーシップでは意思決定が求められます。

司会は、ファシリテーションと非常によく似ています。しかし、台本の有無に違いがあります。司会の役割は、原則として台本に沿ってイベントや会議を進めること。参加者の意見に踏み込むことはあまりないでしょう。

コーチングとファシリテーションの違いは明らかです。コーチングは原則1対1で行われ、長期間にわたって個人のスキルアップや目標達成支援を行います。これらは、ファシリテーションにはない特徴です。

ファシリテーションの役割と会議のよくある悩み

ファシリテーションの役割は、「無駄な会議」を回避し、生産性を高めることです。とはいえ、実際にファシリテーターを務めてみると、対応が難しい問題に直面します。例えば、次のような場面です。

- (1)参加者が沈黙し、意見が出ない

- (2)話が長い参加者がいて、他の人の発言時間がなくなる

- (3)参加者の話が脱線する

これらを解決するには、状況をよく観察しながらファシリテーターが積極的に働きかけなければなりません。

(1)参加者が沈黙し、意見が出ない

準備段階では「きっとこういう議論が出てくる、そのときは……」と予想していたのに、いざ会議が始まると「参加者が沈黙してしまい、意見が出ない……」。なぜこのようなことが生じるのでしょうか。

1つは、引っ込み思案なメンバーが発言しにくい雰囲気になっているケース。もう1つは、メンバーに知識や経験がなく、何も思いつかないケースです。

こうした場面が発生したら、ファシリテーターは積極的にメンバーの発言を促さなければなりません。

(2)話が長い参加者がいて、他の人の発言時間がなくなる

会議には、発言力のあるメンバーもそうでないメンバーも参加します。そうしたとき、議論が発言力のあるメンバーの独壇場となることがあるでしょう。

このような状況が発生する理由には、参加者同士の力関係、知識・経験の差があります。

ファシリテーターはより多くの参加者が発言できるよう、会議全体を見渡しながら「長い発言を切る」という敬遠されやすい役目を果たさなければなりません。

(3)参加者の話が脱線する

「会議中に参加者の話が脱線する」という悩みも、よく聞かれます。全員が沈黙するのは困りものですが、脱線してばかりの会議でも本来の目的を達成できません。

脱線には、特定のメンバーが脱線してしまう場合と、参加者が好き勝手に発言することで全体的に議論がズレていく場合があります。さらに、議論が脱線する理由には、言葉尻だけを捉えた批判や感情論による応酬があげられるでしょう。

ファシリテーターには、こうした脱線を早期に察知して話を戻す役割があります。

ファシリテーションに必要な4つの基本スキル

ファシリテーションを成功させるには、いくつかの重要なスキルを習得しなければなりません。その中でも特に必須とされるスキルが、準備力・理解力・質問力・傾聴力です。

準備力

準備力とは、有意義な議論の場づくりを行うために事前準備を行う力です。

例えば会議のファシリテーションでは、次のような準備を行わなければなりません。

【準備の具体例】

- 会議の目的・目標を設定する

- 会議の参加者を確認する

- アイスブレイクの内容を考える

- 議論の大まかな流れ、アジェンダ、タイムテーブルを作成する

- 目的・目標、アジェンダを参加者に共有する

- 会議前に質問を受けた場合、回答を用意するか、回答できる人に準備してもらう

- 会議で使用する資料の作成、機材の用意を行う

こうした事前準備を滞りなく進められる力が、準備力です。

したがって、準備力には

- プロセスデザイン力

- タイムマネジメント力

- 論理的思考力(ロジカルシンキング)

- コミュニケーション力

- 根回し力

などが含まれます。

コラム「論理的思考と合理的思考の違いとは?ビジネスでの重要性、鍛える方法」はこちら

理解力

2つ目のスキルは、理解力です。会議には様々な考え・価値観を持つメンバーが参加します。議論をスムーズに進めるには、各参加者の意見について、即座に相手の言わんとするところをくみ取り、他のメンバーにも理解しやすい表現で提示しなければなりません。

よって、理解力の内訳として次のスキルが重要になります。

- 論理的思考力(ロジカルシンキング)

- 分析力

- 言語化するスキル

- 視覚化するスキル

- 議題に関わるトピックやビジネス用語の知識

理解力で特に気をつけたいことは、どのような会話の流れ、背景で発言されたかという点です。言葉の意味や発言の目的は文脈によって異なり、必ずしも字義通りの意味とは限りません。発言者が言葉の使い方を誤ってしまう可能性もあります。

こうした可能性を考慮し、発言者が本当に伝えたい内容を的確に把握するには、ファシリテーター自身の理解力が大変重要なのです。

質問力

参加者の意見を的確に理解したり、発言の少ないメンバーから意見を引き出したり、あるいは議論を軌道修正したりする際は、ファシリテーターによる質問が大きな威力を発揮します。そのため、ファシリテーションのための質問力も欠かせません。

ファシリテーターが行う質問には、例えば次のようなものがあります。

【ファシリテーターの質問例】

- 抽象的な意見に対して、「具体的には、○○ということですか?」などの質問を行い、メンバーの理解を深める

- 議論の軌道修正で「例えば、こういう場合はどうですか?」など、例をあげて考えてもらう

- 発言を促すため、各メンバーの得意分野に関する項目をあげて「これについて、○○さんは何かご存じではありませんか?」など、話を振る

質問を投げる際は、ぜひ質問のタイプも上手に使い分けてください。「はい、いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンは、相手に負担をかけずに発言のきっかけをつくれます。「勉強会についてどう思いますか」のようなオープンクエスチョンなら、質問されたメンバーが自由に答えられるでしょう。

参加者の疑問や不明点を解消できるよう、適切なタイミングで質問することも大切です。

傾聴力

そして4つ目のスキルが、傾聴力です。

ファシリテーターには理解力や質問力が大切と述べましたが、理解しようとしてファシリテーターばかり発言すれば場を壊してしまいます。より多くの参加者が発言できるよう、ファシリテーターには傾聴力も必要ということです。

傾聴力には、以下のような聴き方のスキルが含まれます。

【傾聴力の具体例】

- 適切なタイミング、頻度でアイコンタクトを送る

- 相手の話を邪魔しない程度に相づちを入れる

- 発言内容を繰り返したり、要約したりすることで、共感を示す

会議でスムーズに発言できる雰囲気になるよう、参加者の邪魔をしない聴き方を心がけましょう。

ファシリテーションの基本の流れ

こうしたスキルとともに大切なのが、ファシリテーションの基本の流れをおさえることです。

【ファシリテーションの基本の流れ】

- (1)事前準備

- (2)場づくり・導入

- (3)意見交換の促進・発散

- (4)論点整理と収束・合意形成

- (5)まとめ・クロージング

今回は、前項と同様に会議を例に、次の5つのステップに分けて解説します。

(1)事前準備

ファシリテーターの仕事は、会議が開催される前から始まります。会議の事前準備です。

やるべきことには、例えば以下のものがあります。

- 会議の目的・目標の設定

- アジェンダの作成

- 参加メンバーの決定

- 会議の時間・場所の決定

- メンバーの招集

- 会議に必要な資料・道具の準備

会議の目的・目標設定と参加メンバーの選定で重要なことは、その会議で意思決定を行う必要があるか否かを見極めることです。意見を出し合うこと自体が目的なら、そのタスクやプロジェクトに関わっているメンバーだけでもよいでしょう。しかし、何らかの意思決定が必要なら、決裁者に参加してもらわなければなりません。

会議の参加人数については、多すぎると場が混乱しやすくなり、少なすぎると意見の多様性を確保できなくなります。このバランスを考慮し、一般的には4〜9人が望ましいとされています。

会議の場所・時間の設定では、まずは会議室を使うのか、オンラインで開催するのかを決めましょう。メンバーが集まりやすい方法を優先し、開催場所に合わせてマイクやホワイトボード、あるいはオンライン会議に使えるツール類を準備します。

会議に必要な資料は、ファシリテーターが自分で用意するか、資料を作れる別のメンバーに依頼します。ただし、作成を依頼する場合は、その資料が適切に作られているかをファシリテーター自身が確認しなければなりません。少なくとも会議の2日前までには資料が完成するように進めてください。

完成した資料の共有は、メールに添付して送付する方法や、共有フォルダにアップロードしてURLを伝える方法が効率的です。

(2)場づくり・導入

会議の場づくりと導入では、

- 座席レイアウトの決定

- 場の雰囲気づくり

- アイスブレイクの実施

- グランドルールの設定・確認

- 会議の目的の共有

などがあります。

座席のレイアウトでよくあるパターンは、コの字型や口の字型。ただ、これには「中央が空いて相手との距離が遠くなる」というデメリットもあります。対立が予想されるなら、より近い距離で“膝を詰めて”話し合えるような島型(アイランド型)を使ってみてください。参加人数が少ない場合は“島”は1つで構いません。

話しやすい雰囲気をつくるには、ファシリテーターが率先して参加者に話しかけ、あいさつや雑談を交わしましょう。参加者がそろったら、会議前に「アイスブレイク」を行います。声を出すきっかけになりますし、参加者同士がお互いを知る機会にもなるからです。

会議の開始に当たっては、大前提となるグランドルールと会議の目的を共有します。グランドルールとは、例えば

- 全員が安心して発言できるようポジションパワー(職場での力関係)を使わない

- 他の参加者が発言している場合は、途中で遮ったり割り込んだりせず、最後まで聴く

- より多くの参加者が発言できるよう、1回の発言時間は1分以内を心がける

といった会議全体のルールです。

特に若手社員は、「適切な言葉遣い」などを意識するあまり、発言する機会を逃してしまいかねません。上司・部下、先輩・後輩に関係なくフラットな議論ができるよう、心理的安全性の高い場づくりを行いましょう。

(3)意見交換の促進・発散

議論が始まったら、ファシリテーターは参加者の意見や思いを理解し、受け止めているという姿勢を示します。これも心理的安全性を高める手法です。

また、「発散」と呼ばれる「とにかくたくさん意見を出す時間」を設けると、より多くの意見を引き出せるでしょう。発散で使える具体的なテクニックについては後述します。

様々な手法を駆使しながら“漏れなくダブりなく(MECE)”、意見を集めてください。

コラム「MECEとは|フレームワークの具体例や使い方をわかりやすく解説」はこちら

(4)論点整理と収束・合意形成

意見が出尽くしたら、意見・アイデアの「収束」として論点整理と合意形成を行いましょう。

論点整理とは、発散によって出された多数のアイデアを整理すること。合意形成は、整理した論点ごとに改めて話し合い、なるべく参加者全員が納得できる合意地点を見いだすことです。

論点整理で使える具体的な手法には、KJ法やメリット・デメリット法、ペイオフ・マトリクスなどがあります。これも詳しくは後述します。

論点整理と合意形成では、各意見を的確に理解、整理したうえで、議題に沿った結論を導かなければなりません。ファシリテーションにおいて最も難しいプロセスです。「なんとなく」という感覚的に行うのではなく、明確な根拠をもって整理することが、最大のポイントです。

(5)まとめ・クロージング

合意形成まで終われば、あとは会議のまとめとクロージング(締めくくり)です。

会議のまとめで行うことは、決定事項やタスクの確認です。「この決定事項は参加者全員の合意によるものである」ことをしっかり認識してもらうために、それまでの議論の大筋と合意内容を簡単に振り返るとよいでしょう。

取り組むべきタスクが発生した場合は、「誰がいつまでに、何をするのか」を明確にして、タスク担当者とアイコンタクトを取りながら確認してください。アイコンタクトによって担当者に「やらなければならない」という当事者意識と責任感を与えられます。

そして、最後に5分程度のクロージングを行うと、会議の満足感がより高まります。例えば、次のような呼びかけや参加者による発表です。

【クロージングの例】

- ファシリテーターが「これで会議は終了となりますが、最後に何か質問や言い残したことがある方はいますか?」と尋ね、発言者がいれば短くまとめて共有してもらう

- 参加者一人ひとりに1分程度で会議の感想を述べてもらい、1人の発表が終わるごとに全員で拍手する

クロージングには、参加者がそれぞれ会議を振り返り、自分の考えをまとめたりネクストアクションへつなげたりする効果が期待できます。

ファシリテーションを成功させるスキル・テクニック

最後に、ファシリテーションを成功させるための具体的なスキルやテクニックについて、事前準備から合意形成の各ステップに沿って詳しくご紹介します。

【全体編】言葉遣い・話し方・中立な姿勢・オンライン会議での注意点

ファシリテーションを担う際は、進行役にふさわしい話し方が重要です。

- 参加者の傾向に合うスピード・間の取り方・言葉遣い・声の大きさ

- 参加者の経験・知識に応じた表現の使い分け(専門用語や説明の量)

といった点を意識し、どの参加者にとっても理解しやすい表現を選びましょう。

なお、既に前提知識を持っているメンバーが多い場合は、丁寧な説明やゆっくりとした話し方をすると、議論の流れを妨げてしまうかもしれません。反対に、複数の分野から集まっている場合は、意思疎通を図りやすいように適宜説明を加えるほうがよいでしょう。

様々な意見を引き出しながら、会議の目的、組織の方向性などのポイントをおさえた進行を行いましょう。

【事前準備編】プロセスデザイン・根回し

事前準備では、当然ながら準備力が求められます。特に重要となるのが、プロセスデザインを行うスキルと根回しのスキルです。

プロセスデザインでは、会議の全体の流れとともに「どの議題をどの順番で議論するか」を決めなければなりません。参加者が理解しやすい流れをつくることが重要です。以下に、代表的な2つのパターンをご紹介しましょう。

【会議のプロセスデザインの例】

時系列で議論する場合

- ①これまでの取り組み(プレゼン)

- ②現在の課題の提示(プレゼン・議論)

- ③課題の原因(議論)

- ④改善策の候補(議論)

- ⑤改善策の選択・優先順位(議論)

- ⑥合意形成・結論

分野別に議論する場合

- ①分野A:現状の成果と課題(プレゼン)

- ②分野A:質疑応答・原因分析(議論)

- ③分野A:方針決定・結論

- ④分野B:現状の成果と課題(プレゼン)

- ⑤分野B:質疑応答・原因分析(議論)

- ⑥分野B:方針決定・結論

これらの流れを意識しながら、具体的な議題を並べ替えてみてください。

また、会議をオンラインで進める場合、発言内容を文字や図で表現できる機能が便利です。具体的には、ホワイトボード機能の活用やパワーポイント画面の共有が考えられます。

根回しでは、

- 決裁者や経営層に事前に考慮すべき観点を聞いておく

- 豊富な知見を持つ参加者に会議での説明を依頼する

といったものがあります。

決裁権のある人々の視点や考え方を知ることは、様々な意見・アイデアの取捨選択に役立ちますし、ベテラン社員による説明は参加者の理解をより深めてくれるでしょう。

ただし、「結論ありきの会議」にならないよう気をつける必要はあります。参加者に「何を言っても意味がない」という印象を与えてしまっては、その後の会議での積極的な発言を妨げてしまうからです。根回しは、あくまで円滑な進行の一助として活用するにとどめましょう。

【場づくり・導入編】環境調整・アイスブレイク・タイムマネジメント

場づくりと会議の導入で求められるのは、準備力や理解力です。

会議の導入で行うアイスブレイクについては、例えば次のようなテーマが考えられます。このテーマも、参加者の人間関係に合わせて選択することが大切です。

【アイスブレイクのテーマ例】

| 参加者の人間関係 | テーマ例 |

|---|---|

| 初対面が多い |

|

| 既知の関係が多い |

|

そして、事前の設計通りに会議を進めるために欠かせないスキルが、タイムマネジメントです。

リハーサルで各プロセスの所要時間を大まかに把握し、それを踏まえて予定時間を超えないよう進行しましょう。所要時間については、過去の会議の記録も参考になります。

同時に、今後のファシリテーションに備えて、議論や説明に実際にかかった時間を記録することもおすすめ。次の会議の進行表を作りやすくなるからです。

ただし、いざ会議を始めてみると、議論が長引いて予定時間からズレることは珍しくありません。そのようなケースに備え、優先度の低い議題や、追加で検討できる観点なども検討しておくとよいでしょう。

【意見交換・発散編】質問テクニック・発散のテクニック

意見交換を促す発散で求められるのは、ファシリテーターの理解力・傾聴力・質問力です。傾聴力は安心して発言できる雰囲気をつくり、質問力は参加者の理解を助けたり具体的な次の発言を引き出したりすることにつながります。

ファシリテーターが使える質問テクニックには、以下のものがあります。

【質問テクニックの例】

| 状況 | 質問例 |

|---|---|

| 誰も発言しない | 「Aさん、先日○○というご経験をされたそうですね。今回の議題と関係が深いと思いますが、いかがですか」 |

| 特定の人ばかり発言する | 「なるほど、とても参考になります。ご意見にあった○○について、皆さん、いかがでしょうか」 |

| 同じような意見が続く | 「なるほど、皆さん○○という点で一致しているのですね。では、これを△△の観点で見るといかがでしょうか」 |

| 意見が対立し続けている | 「Aさんは○○、Bさんは△△という立場からのご発言でしょうか。立場を逆にして考えるといかがでしょうか」 |

| 発言内容を理解しにくい | 「少し質問させてください。○○とは、どのような意味でしょうか」 |

こうした質問のテクニックは、以下の発散の手法と組み合わせると、さらに効果的です。

【発散の手法例】

| 手法の例 | 概要 |

|---|---|

| ブレインストーミング |

|

| KJ法(前半) |

|

| オズボーンの自問法 |

|

上の表にあるオズボーンの自問法とは、ブレインストーミングを考案したオズボーンによる発想法です。9つの観点からアイデアを展開させていくもので、ブレインストーミングやKJ法と組み合わせて使うことができます。

【オズボーンの自問法 9つのチェックリスト】

- ①ほかに使い道はないか?(転用)

- ②ほかからアイデアを借りられるか?(応用)

- ③変えてみるとどうなるか?(変更)

- ④大きくするとどうなるか?(拡大)

- ⑤小さくするとどうなるか?(縮小)

- ⑥他のもので代用できないか?(代用)

- ⑦入れ替えるとどうなるか?(置換)

- ⑧逆にするとどうなるか?(逆転)

- ⑨組み合わせるとどうなるか?(結合)

会場が広い場合、小さな付箋では見えにくくなりますので、ホワイトボードに直接書いたり、プロジェクターとパソコンを使ってリアルタイムに入力・投影したりするとよいでしょう。オンライン会議の場合は、ホワイトボード機能や画面共有を上手に活用してください。

【論点整理・合意形成編】メリット・デメリット法とペイオフ・マトリクス

論点整理・合意形成で求められるのは、理解力と質問力です。

特に重要なのは、多様なアイデアを収束させるスキル。具体的には、次のような手法を活用するとよいでしょう。

【論点整理で使える手法の例】

| 手法の例 | 概要 |

|---|---|

| KJ法(後半) |

|

| メリット・デメリット法 |

|

| ペイオフ・マトリクス |

|

ここで、メリット・デメリット法やペイオフ・マトリクスのやり方を詳しく見ていきましょう。

1つ目のフレームワークであるメリット・デメリット法は、アイデアのメリットとデメリットを書き出して比較する手法。アイデアの数が少ない場合におすすめです。

【メリット・デメリット法の例:前年比120%の売上をあげる施策を考える営業会議】

| アイデア例 ①週1日1時間の勉強会を開く | |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

| アイデア例 ②外部の営業コンサルティング会社を活用する | |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

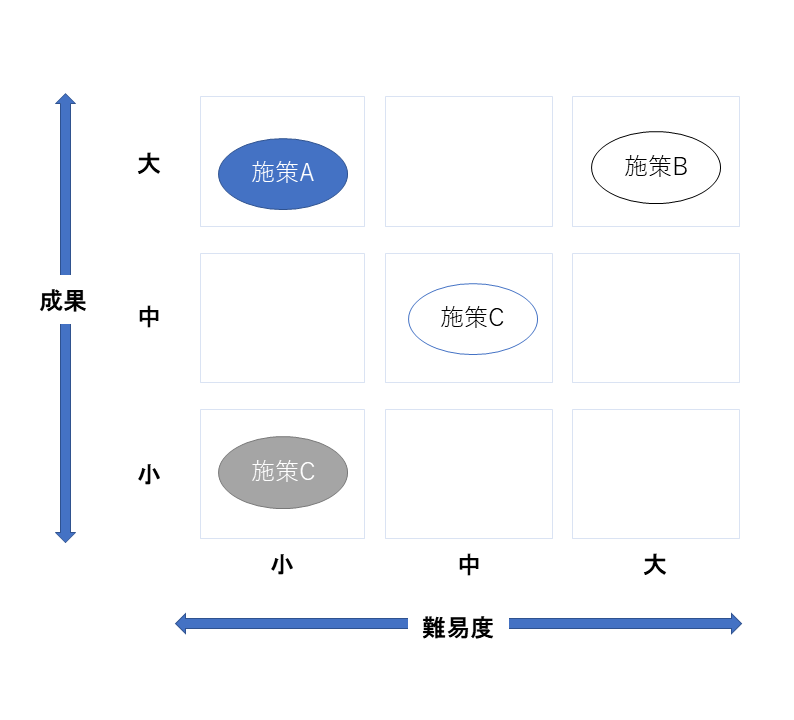

2つ目のフレームワークであるペイオフ・マトリクスは、「成果/効果」と「難易度/実現性」という2軸の評価基準を設定し、複数の案をマトリクスに落とし込んで比較する手法です。メリット・デメリット法と違い、多数の案が出ている場合に使いやすいでしょう。

【ペイオフ・マトリクスの例】

【マトリクスの例:営業スキル向上に向けた施策を考える会議】

| アイデア例 ①週1日1時間の勉強会を開く | |

|---|---|

| 成果「小」 |

|

| 難易度「低」 |

|

| アイデア例 ②外部の営業コンサルティング会社を活用する | |

|---|---|

| 成果「大」 |

|

| 難易度「高」 |

|

こうした手法を使っても合意形成に至らない場合は、参加者の了解を得たうえで、多数決を取ったり決裁者・議長の判断に任せたりしましょう。繰り返しになりますが、ファシリテーターはあくまで中立な立場です。自ら「これにしましょう」と押し付けないよう気をつけてください。

ファシリテーション能力をより向上させるには?

会議の生産性を上げるには、ファシリテーション能力の高いファシリテーターが必要です。本コラムでは会議を例に解説してきましたが、多くの人が参加する研修やセミナー、勉強会でも大きな威力を発揮するでしょう。

ファシリテーターとしてのスキルアップを目指すなら、日頃から周囲の人々の行動を観察し、4つの基本スキルを磨くことが大切です。一朝一夕に身につけられるスキルではありませんので、日々トレーニングを重ねましょう。

ALL DIFFERENT株式会社では、ファシリテーターに不可欠なスキルを学べる「ファシリテーション入門」をご提供しています。「会議をもっと有意義にしたい」と考えるリーダー職やファシリテーターの方だけでなく、「社員の中からファシリテーターを育てたい」という担当者の方にもお役立ていただけるプログラムです。

「ファシリテーター研修~ファシリテーターが身につけるべき要素を実践的に学ぶ~>」の詳細はこちら

「ファシリテーター研修~Web会議ファシリテーションスキル研修~」の詳細はこちら

また、ファシリテーションに必要な傾聴力や質問力を学ぶ研修もご用意しています。毎日のコミュニケーション力向上にも役立ちますので、ぜひご検討ください。