次世代リーダーとは?役割・必要な資質、育成方法と研修プログラム例

更新日:2025.11.05

更新日:2025.11.05

公開日:2019.01.24

公開日:2019.01.24

次世代リーダーとは「将来の経営者候補」のこと。部長や役員などを対象とする場合が多く見られますが、課長・係長といったポジションから選抜するケースもあります。

今、次世代リーダーの育成が企業存続の喫緊の課題となっているのは、なぜなのか。本コラムでは、次世代リーダーの役割、育成が急がれる背景、必要な資質や具体的な育成方法、おすすめの研修プログラム例を解説します。

次世代リーダーとは?定義と求められる役割

はじめに、次世代リーダーとはどのような人材なのか、その定義と役割を見ていきましょう。

次世代リーダーとは

次世代リーダーとは、一般に「企業の次世代を担う経営幹部や将来の経営者候補」と定義されます。簡単にいえば「会社の将来を担うリーダー」です。

企業が存続し、発展し続けるには、次世代の経営幹部・リーダーが欠かせません。そのため、一般社員や管理職を対象とする人材育成施策のほかに、将来会社をけん引することになる次世代リーダーの育成も進める必要があります。こうした次世代リーダー育成計画のことを「サクセッションプラン(Succession Plan)」と呼びます。

しかし、次世代リーダーを育成するのは簡単なことではありません。通常の人材育成施策と異なり、組織全体を俯瞰(ふかん)できる視点とノウハウを身につけてもらわなければならないからです。そのため、人事部門よりも経営層の強い関与のもとに進められるケースが多く見られます。

「そもそもリーダーとはどのような存在か?」については、以下の関連コラムで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

コラム「リーダーとは?意味・種類・役割と必要スキルを踏まえた育成方法」はこちら

次世代リーダーの役割

次世代リーダーの役割は、一言で言えば「将来、会社が存続・成長できるようにすること」です。

会社のリーダーに求められる役割は、主に4つあります。

- 会社の存続・発展に向けたビジョンと戦略を策定する

- ビジョンの実現に向けて組織をまとめ、行動を促す

- 市場における会社の競争力を高める

- 会社として社会問題に向き合い、解決に貢献する活動を推進する

したがって、次世代リーダーとなった段階から、会社のビジョン・戦略の立案に関わり、自組織に浸透させ、周囲の行動を促すという役割が期待されています。

次世代リーダー育成が急務となっている背景

いつの時代においても、次世代リーダーの育成は必要です。ただ、ビジネス環境の変化が激しい近年において、その必要性は特に高いといえるでしょう。

その背景には以下の3つがあります。

- 高度情報化や科学技術の発展

- 少子高齢化・労働力人口の減少と人材の多様化

- 変化の予測が困難な時代

1つずつ解説します。

高度情報化や科学技術の発展

高度情報化や科学技術の発展では、国内外の情報発信・伝達手段の多様化や新技術の開発により、国際レベルで激しい競争が繰り広げられるようになったことが挙げられます。

海外で開発された技術・製品が、間を置かずに日本で利用されることも珍しいことではなくなりました。特に大きな技術変革が見られる場合、市場も短期間で急激に変化します。

こうした中で、会社や組織を率いる人材は、変化に対応した意思決定を行い、リーダーシップを発揮しなければなりません。

少子高齢化・労働力人口の減少と人材の多様化

他方、国内に目を向けると、日本では少子高齢化による労働力人口の減少が深刻化しています。これを解決するため、外国籍の人材や定年退職した人材を雇用することも増えました。育児世代や家族の介護を行っている人材にとっての働きやすい環境づくりも進められています。

同時に、ダイバーシティ&インクルージョンの観点から、それまで差別を受けやすかったり、一般的な労働条件では働けなかったりしていた人材の働きやすさにも目が向けられています。

多様なバックグラウンドをもつ人材が1つのチームとして働くには、メンバーそれぞれの強みを活かしながらチームワークを発揮できる体制づくりが欠かせません。これには、強力なリーダーシップが必要です。

変化の予測が困難な時代

さらに、多くの企業を悩ませているのが、国際情勢の急激な変化、自然災害や感染症流行といった不測の事態です。

国際情勢の変化の例は、外国における政権交代が輸出入に大きな影響を与えたり、紛争地域が拡大したりすることなど。自然災害では、大きな地震や大雨による洪水が現実的な脅威となっています。感染症流行については、2020年からのコロナ禍が記憶に新しいでしょう。

こうした不測の事態は、現地で働く従業員の心身の安全を脅かし、サプライチェーンにも重大な影響を及ぼします。リスクマネジメントを行うにしても、具体的な対策にはコストがかかり、容易なことではありません。

だからこそ、状況を見極め、的確な意思決定を行うリーダーの存在が、これまで以上に求められているのです。

次世代リーダー育成がうまくいかない4つの理由

しかし、次世代リーダーの育成には長期にわたる取り組みが求められます。「いざ始めようとしたけれど、計画段階で頓挫している」など、頭を抱える企業も多いでしょう。

次世代リーダーの育成は、取り組み自体を進めにくいものです。あらかじめ育成の難しさの理由を理解しておくと、「こんなはずではなかった」という事態を避けられます。

(1)経営戦略の中で優先順位が低い

1つ目の理由は、優先順位の低さです。

次世代リーダーには、リーダーシップやマネジメント、経営知識など、多岐にわたる知識・スキルの習得が求められます。そのため、他の人材育成よりも長い期間にわたって取り組まなければなりません。しかも、育成期間中は現場の業務から外すことにもなり、それがプレイヤーとして活躍している人材であるほど、組織の業績が悪化する恐れもあります。

次世代リーダーが現場を離れている間は、周囲の社員による協力も欠かせません。他の社員の業務量が増えるため、ストレスや不満が現場に蓄積されないように調整を行う必要があります。

こうした困難への有効な対処法を見つけられない場合、次世代リーダー育成の取り組み自体が後回しにされることが多く、なかなか“最初の一歩”を踏み出せないという状況に陥ってしまいます。

(2)次世代リーダー育成の体制が整っていない

2つ目の理由は、育成体制の未整備です。

次世代リーダーを育成するには、育成担当チームの編成や能力開発のための業務の割り当て、成長を促す人事評価制度の整備などが必要です。しかし、人材不足が企業における共通課題となっている現在、次世代リーダーの育成担当者をはじめ、様々な経営資源の不足に悩む企業が多く見られます。

リソース不足が常態化すると、なかなか次世代リーダーの育成体制も整えられません。その結果、「わかってはいるけれど、今はできない」という状況が続いてしまいます。

(3)次世代リーダーの選定基準・選定方法がわからない

次世代リーダーの育成に向けて体制整備を進めようと踏み出しても、

「具体的に、どうやって進めればいいのか?」

「誰を次世代リーダー候補にすればいいのか?」

という課題に直面します。これが、次世代リーダー育成の難しさの3つ目の理由です。

候補者の選定基準、選定方法がわからなければ、育成計画の策定もままなりません。この状態が続けば、計画の策定段階で頓挫してしまったり、育成ノウハウの収集へ逆戻りしてしまったりするでしょう。

(4)育成の効果が見えづらい

そして4つ目が、次世代リーダーの育成体制を整備し、研修を実施したあとに生じる「効果の実感のなさ」です。この要因をさらに見ていくと、実践の場の不足と効果検証基準の不備があります。

知識やスキルは、座学で理解しただけでは使えません。学びの内容を実践し、行動習慣として定着させる必要があります。ところが、肝心な実践の場を用意できないまま、“やりっぱなし”になってしまうのです。

学びから実践までの時間が空けば、せっかく学んだ内容を忘れ、取り組みの効果が薄れてしまいます。これでは「研修の効果が出ない」という声があがっても仕方がありません。

また、「何をもって育成の成果が出たと評価するのか」という課題も残っています。次世代リーダー育成の効果検証の適切な基準がなければ、学びから実践へ進んでも、効果を実感しづらいでしょう。

次世代リーダーに必要な資質・知識

こうした育成の難しさがあるとはいえ、意識的に育てようとしなければ、いつまでたっても次世代リーダーは育ちません。

そこで、評価基準の設定に役立つ「次世代リーダーに必要な資質」をご紹介します。これらの能力を高め、その成長を評価することで、「次世代リーダーが育っている」という効果も感じやすくなります。

(1)企業を率いるリーダーシップ

会社の将来を担うリーダーに求められる第一の資質は、ビジョンを策定し、浸透させる力。つまり、企業を率いる強力なリーダーシップです。

まず、ビジョンを策定するには、社会全体の動きを読み、自社が進むべき方向性を見極めなければなりません。しかも、そのビジョンを実現することで、自社の業績や従業員、顧客、取引先、地域、ひいては社会全体にどのような影響を与えるのかも考慮する必要があります。

ビジョンを社内に浸透させるに当たっては、「この人の言うことなら、ついていきたい」と感じてもらえるような伝え方、信頼関係の構築が欠かせません。理解しやすく、簡潔で力強いメッセージを、熱意をもって繰り返し伝える根気強さが求められます。ステークホルダーから信頼されるために、提示するビジョンと自身の行動に矛盾がないよう、自らを日々律する姿勢も重要です。

以上のようなリーダーシップに必要な資質・スキルを挙げると以下のようになります。

- 先見性

- 判断力

- ビジョンを設定する力

- ビジョンを浸透させる力(コミュニケーション力)

- 熱意と根気強さ

- 一貫性や周囲との信頼関係

次世代リーダーとなり得る人材について、まずはこれらの資質・スキルの現状と今後の成長可能性を評価してみましょう。

(2)ビジョンを実現するマネジメント能力

第二の資質は、ビジョンを実現する力です。具体的には、ビジョンを実現するための戦略を練り、その戦略を実行し、最後までやり切る(やり切らせる)力です。この意味で、次世代リーダーにも高いマネジメント力が求められます。

ビジョンを実現する戦略は、「一度つくれば終わり」というものではありません。ビジネス環境の変化が激しい現在、いつ新しい技術が登場するか、いつ不測の事態が生じるかわからないからです。

現場で発生する多様な問題に対して、その本質的な課題を見極め、有効な解決策を打ち出し、実行させるのがリーダーの役割。そのため、以下のような資質・スキルが必要です。

- 戦略・戦術の設計力

- 戦略を推進・実行させる力

- 情報収集力

- 分析力

- 問題解決力

もちろん、戦略・戦術の設計や情報分析、問題解決には、ロジカル・シンキングやクリティカル・シンキングといった思考力も磨かなければなりません。

マネジメントに関する詳細は、以下の関連コラムで解説しています。必要なスキルの確認などにお役立てください。

コラム「マネジメントとは?ドラッカーによる定義とマネジメント能力の高め方」はこちら

(3)経営管理に関する知識

次世代リーダーには、将来リーダーとして活躍するために人材・働き方の多様化、価値観の変化、法改正に対応する姿勢が求められます。

例えば、時間外労働の上限規制を無視してメンバーを働かせたり、ハラスメント防止などの施策を怠ってメンバーのメンタルヘルスを悪化させたりするようでは、ステークホルダーに信頼されるリーダーにはなれません。当然ながら、財務知識や情報セキュリティの知識といったノウハウも不可欠です。

経営管理に関する知識をざっと挙げるだけでも、次のように多岐にわたる学びが必要です。

- 組織運営に関する知識

- 人事・労務に関する知識

- 財務・会計に関する知識

- 情報セキュリティなどのITリテラシー

- コンプライアンス

こうしたものには、専門性の高いものも含まれます。まずは、社員から相談が上がってきた際に「何が問題になっているのか」を理解できるレベルで、各分野の基礎知識を習得していくとよいでしょう。

次世代リーダーの育成方法

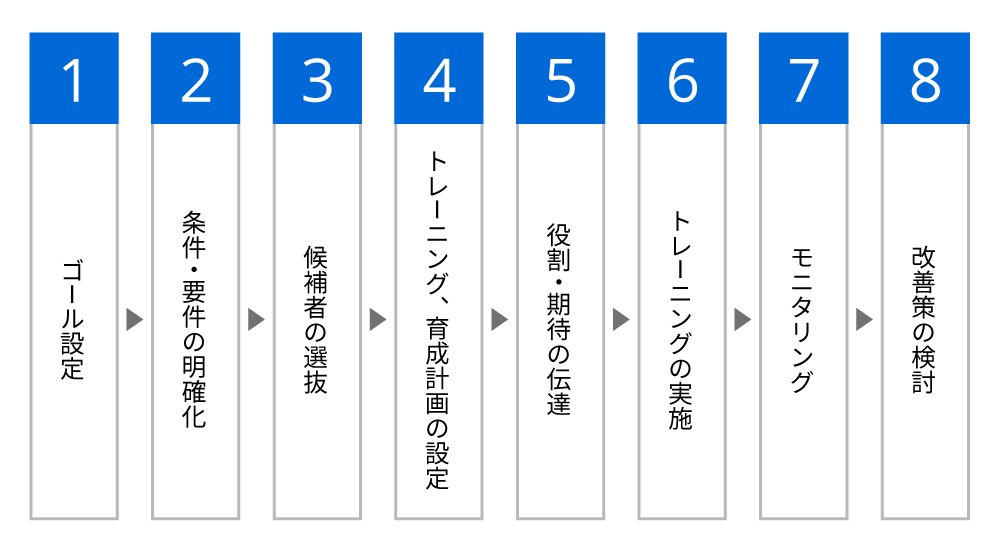

繰り返しになりますが、次世代リーダーの育成には長期的な視点が欠かせません。その道しるべとなるのが、以下に示す8つのステップです

【次世代リーダー育成の8つのステップ】

ゴール設定から育成の実施、改善策の検討まで、順番に解説します。

Step1:ゴール設定・キーポストの特定

長期間にわたる次世代リーダーの育成を成功させるには、まず「目指す方向性・ゴール」を明確にしなければなりません。目的地がわからないままでは、“終わりの見えないマラソン”のようになり、途中でモチベーションを失いやすくなってしまうからです。

ゴールを設定するには、「なぜ次世代リーダーを育成する必要があるのか」を検討し、説明できるようにすることが重要です。本コラムの前半でも述べましたが、ビジネス環境の急激な変化や人材不足など、次世代リーダー育成が求められる要因は複数あります。「自社にとって特に注目すべき要因は何か」を見定めることで、より納得感のある方向性を見いだせるでしょう。

加えて、次世代リーダーがもつべき経営的視点・経営者意識を養うことも考慮しましょう。これには、

- 経営理念・経営戦略の明確化

- ミッション・ビジョンの細かな言語化

- 新規事業領域の検討

- 自社のリーダーに求められる能力の明確化

といった取り組みが有効です。

ゴール設定と併せて実施したいことが、もう1つあります。それは、キーポストの特定です。キーポストとは、次世代リーダーが戦略を実行していくためのポストです。多くの場合、現在ある部長や役員といったポストから選ぶことになるでしょう。ただ、将来的な経営環境の変化や新規事業などを考慮するなら、新たなポストを設置するほうが適切な場合もあります。

Step2:条件・要件の明確化

次のステップでは、次世代リーダーに求める条件・要件を明確化していきます。ここで活用できるのが、先述した「次世代リーダーに必要な資質・知識」です。

【次世代リーダーに必要な資質・知識(再掲)】

- 企業を率いるリーダーシップ

- ビジョンを実現するマネジメント力

- 経営管理に関する知識

これらの資質・知識は多岐にわたり、全てを一気に習得できるわけではありません。第1ステップで設定したゴールの達成に不可欠と思われるものを優先し、それ以外の知識・スキルは少しずつ習得していく形がよいでしょう。

Step3:候補者の選抜

次世代リーダーに求める条件・要件をリストアップしたあとは、第3ステップに入ります。育成対象者の選抜です。

まずは、選抜段階でどのくらいの資質・知識があるのか、リストアップした条件・要件をもとにアセスメントを行ってください。加えて、ビジネスパーソンとしての基礎能力や意欲も評価項目に入れましょう。こうすることで、将来性を考慮した選抜が可能になります。

候補者の年齢については、企業の方針によって異なります。30代の若手社員から選抜する企業もあれば、50代の社員を対象とする企業もあります。育成にどのくらいの期間を見込んでいるのか、現在、どの程度まで次世代リーダーの条件・要件を満たしているのかなどを総合的に考慮して決定しましょう。

選抜方法としては、部門長による推薦が一般的です。ただ、「推薦されたこと」だけを選抜の根拠とすると、現在発揮している能力のみで判断することになりかねません。現在の状態が「リーダーとしての資質が発揮された状態」とは限りませんので、潜在力も含めて評価する仕組みが必要です。

例えば、一定の指標を用いたアセスメント方式で次世代リーダー候補者を全員リストアップし、そのうえで徐々に絞り込んでいく「ローリングリスト・ショートリスト方式」があります。上長の主観的な印象以外の観点でも評価できますので、候補者同士をより比較しやすいでしょう。

社員の主体性を重視するなら、手挙げ制も1つの方法です。自ら行動する力や熱意、プレゼンテーション力などを見ることができます。

Step4:トレーニング・育成計画の作成

続く第4ステップでは、育成対象者が実際に行うトレーニングの内容を決めます。育成計画の策定です。

育成計画づくりのポイントは、「どのタイミングで、どのようなことを学ぶのか」を明確にすること。一人ひとりの成長と成果を重視しながら作成してください。

育成計画で活用できる具体的な手法には、研修・交流会(Off-JT)とOJTがあります。これらをバランス良く組み合わせられれば、体系的な学びと実践的な学びの両立につながります。

研修・交流会とOJTのそれぞれで扱う内容は、主に以下のものです。

【次世代リーダー育成の研修・OJTの内容例】

| 育成手法 | 内容例 |

|---|---|

| 研修・交流会 (Off-JT) |

|

| OJT |

|

研修や交流会は、社外で実施されるものも活用するとよいでしょう。異業種の次世代リーダーと交流する機会があれば、他の業界との人脈づくりや情報交換、今後の事業の方向性の検討などに役立つからです。

OJTの実施に当たっては、以下の3つの手法を上手に組み合わせてみてください。

-

人事異動

(例)子会社の社長など、経営層への就任

-

配置転換

(例)部門横断型プロジェクトの責任者就任、新規事業立ち上げの責任者就任など

-

ストレッチアサインメント

(例)現在の実力から一歩進むことで課題達成できるポジションへの任命

なお、研修の場合は、研修受講後のアクションプランの作成と実行までをフォローすることが前提となります。OJTの場合は、育成対象者自身の主体性を重視しつつ、精神的支援も行える計画を作成しましょう。

Step5:役割・期待の伝達

育成計画の策定後に進めたいのが、次世代リーダーへの役割・期待の伝達です。

実際にトレーニングに入る前に、

- 次世代リーダーにどのような役割を果たしてほしいのか

- なぜ次世代リーダーに抜擢したのか

- 育成計画は、なぜこの流れで行うのか

といった点を伝えます。

次世代リーダーとして成長するには、候補者自身のモチベーションの維持・向上が欠かせません。厳しい環境の中でも意欲的に学び、途中で投げ出すことなく走りきれるよう、「何を求められているのか」を育成対象者がしっかり理解できる機会をつくってください。

コラム「モチベーションとは?意味、下がる理由と上げるための方法・理論」はこちら

Step6:トレーニング・育成の実施

第6ステップは、いよいよトレーニングの実施です。第4ステップで策定した育成計画に従い、根気強く進めましょう。

具体的な進め方は企業によって異なり、アサインする業務内容によってもサポートすべき内容が変わります。ただ、どのような進め方であっても、「個々人の成長と成果」をしっかりとモニタリングすることが成功のポイントです。

次世代リーダーとなる各人の強みを伸ばして苦手を軽減・克服できるよう、研修やOJT実施とともに、着実なステップアップを支援しましょう。

Step7:モニタリング・定期的アセスメント

第6ステップと同時に行うべきことがあります。それは、第1ステップで設定したゴールの達成状況と育成対象者の現状についての継続的なモニタリングです。

モニタリングの具体的な方法には、次世代リーダー自身による振り返りと育成担当者が行う定期的なアセスメントがあります。いずれも、一定の評価項目を用いて現状を確認しましょう。

さらに、育成担当者との面談では、今抱えている課題の分析と対応方法を話し合います。達成できたことについては、しっかりとポジティブ・フィードバックを与えることも忘れてはなりません。

もし本人にとって負担になりすぎているのであれば、育成担当者や上長によるフォローを入れてください。ポストによっては、経営層が直接メンターとなり、本人の課題に対する個別指導を実施する方法も有効です。

Step8:改善策の検討

育成計画を実行していく中で、当初想定していなかった課題が発生した場合は、それを放置してはいけません。必ず改善策を講じましょう。

「Aさんについては、別の視点による育成も入れるほうが効果がありそうだ」とわかることは決して珍しいことではありません。ここで「しかし、育成計画にはないし……」と無視してしまえば、本来伸ばせる資質を伸ばせず、改善できる課題を悪化させてしまう恐れがあります。

改善策を検討する際は、育成の仕組み自体も見直し、次世代リーダー本人への再度の動機づけを行いましょう。「なぜ変更するのか」「変更することで、どのようなメリットがあるのか」といった説明も重要です。

そのうえで、自社に必要なリーダー像に合致した育成施策となっていることを説明すれば、より納得してもらいやすくなります。

次世代リーダー育成研修のプログラム例・無料セミナー

次世代リーダーの育成では、社内で期待される役割やノウハウの習得だけでなく、社外の状況も見渡せる視点を獲得する機会が必要です。また、自社だけで次世代リーダーの育成を進めようとして立ち往生している場合は、外部の視点をいれることで突破口が見つかることもあります。

例えば、多くの企業で人材育成をご支援するALL DIFFERENTの研修プログラムでは、以下のような内容で次世代リーダーの育成をお手伝いしてきました。

【ビジネスリーダーとしての心構え・ノウハウを学ぶ研修】

- 次世代リーダーに求められる役割

- ビジョンの設定・仕事の構想のやり方

- ビジョンの浸透とチームビルディングに不可欠な要素

- メンバーへの動機づけと戦略実行のポイント

- リーダーに求められるセルフマネジメントのやり方

【部門責任者としての視点・ノウハウを学ぶ研修】

- 経営戦略の目的・構造・策定手順

- 外部環境分析のフレームワーク

- 内部分析のフレームワーク

- 戦略検討に必要な視点・知識

こうしたプログラムを組み合わせながら、一人ひとりに合った支援を行うことで、次世代リーダーとしての成長を加速させることができます。

ALL DIFFERENTでは、経営幹部に求められる資質・ノウハウを学ぶ研修や人材育成の事例を取り上げた無料セミナーなども開催しています。無料セミナーには、実際に人材育成の責任者として取り組んできた有識者によるご講演もあります。次世代リーダー育成に、ぜひご活用ください。