【ファーストキャリア調査(主体性と職場文化編)】「職場の心理的安全性」と「社員の主体性発揮」に相関関係。安心して発言できる若手の8割以上が「組織への貢献、自ら考え実行」| 調査 |組織開発・人材育成

-

2025.11.28

調査 お知らせ プレスリリース

累計20,000社450万人以上の組織開発・人材育成を支援するALL DIFFERENT(オールディファレント)株式会社(所在地:東京都千代田区 代表取締役社長:眞﨑大輔)および「人と組織の未来創り🄬」に関する調査・研究を行うラーニングイノベーション総合研究所🄬は、2025年8月1~27日の期間で、社会人1~4年目の若手社員1,793人に対し意識調査を実施しました。本リリースでは、若手社員の主体性と職場文化の関係について調査した結果をレポートします。

〈背景〉

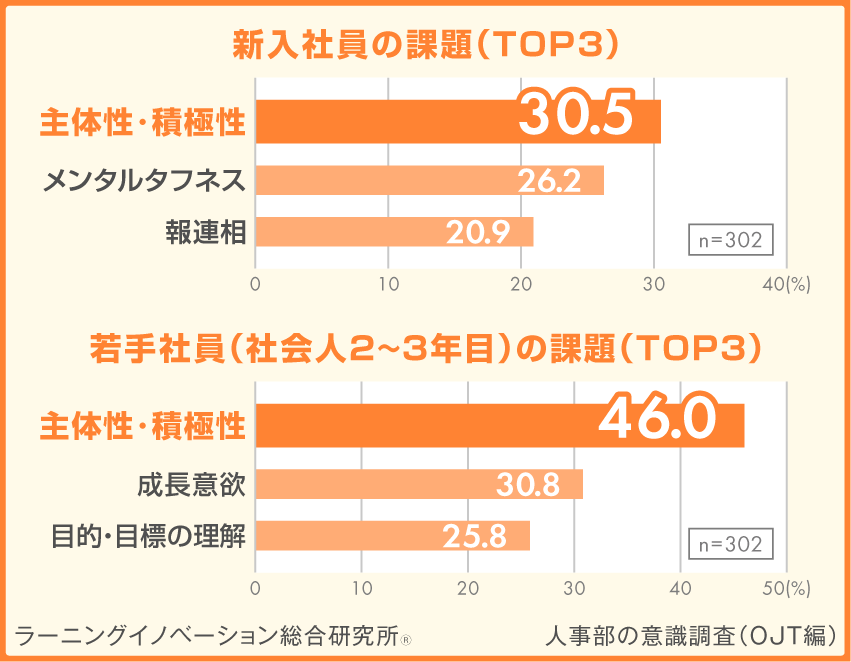

近年、少子高齢化や人材の流動化、働き方の多様化といった社会的な変化を背景に、企業は社員一人ひとりの力を最大限に引き出す組織づくりを求められています。特に、社員が自ら考え、行動する「主体性」は、イノベーションの創出や業務の自律的な推進に不可欠な要素です。その一方で、当社の調査結果*では、人事担当者にとって、新人・若手社員の最大の課題が「主体性・積極性」でした。

「主体性」の発揮は、個人の能力や意識だけではなく、職場の環境や文化、上司や先輩からの関わり方によって引き出され、育まれるものです。企業が持続的に成長していくためには、「主体性」の発揮を促進する職場の環境構築が、重要な経営課題の1つといえるでしょう。

では、どのような職場環境であれば、「主体性」を高めることができるのでしょうか。本リリースでは、「主体性」と「職場文化」の関係に焦点を当て、調査・分析をします。

*ラーニングイノベーション総合研究所「人事部の意識調査(OJT編)」https://www.all-different.co.jp/app/uploads/all/news_20250515.pdf調査結果の概要

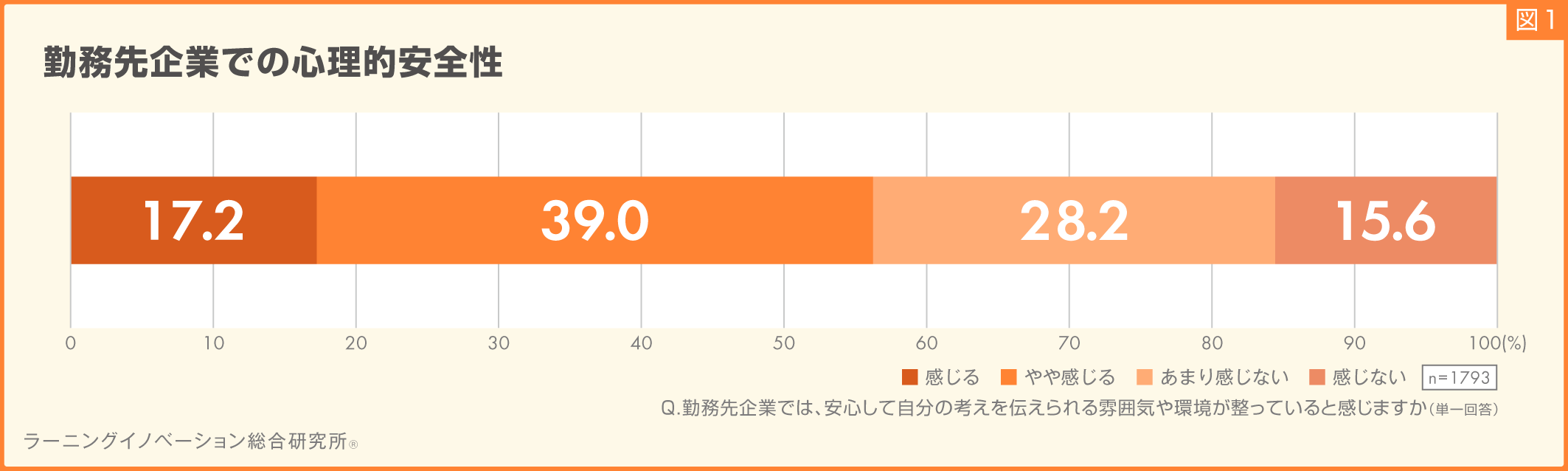

- ● 56.2%の若手社員が、勤務先企業で安心して自分の考えを伝えられると回答(図1)

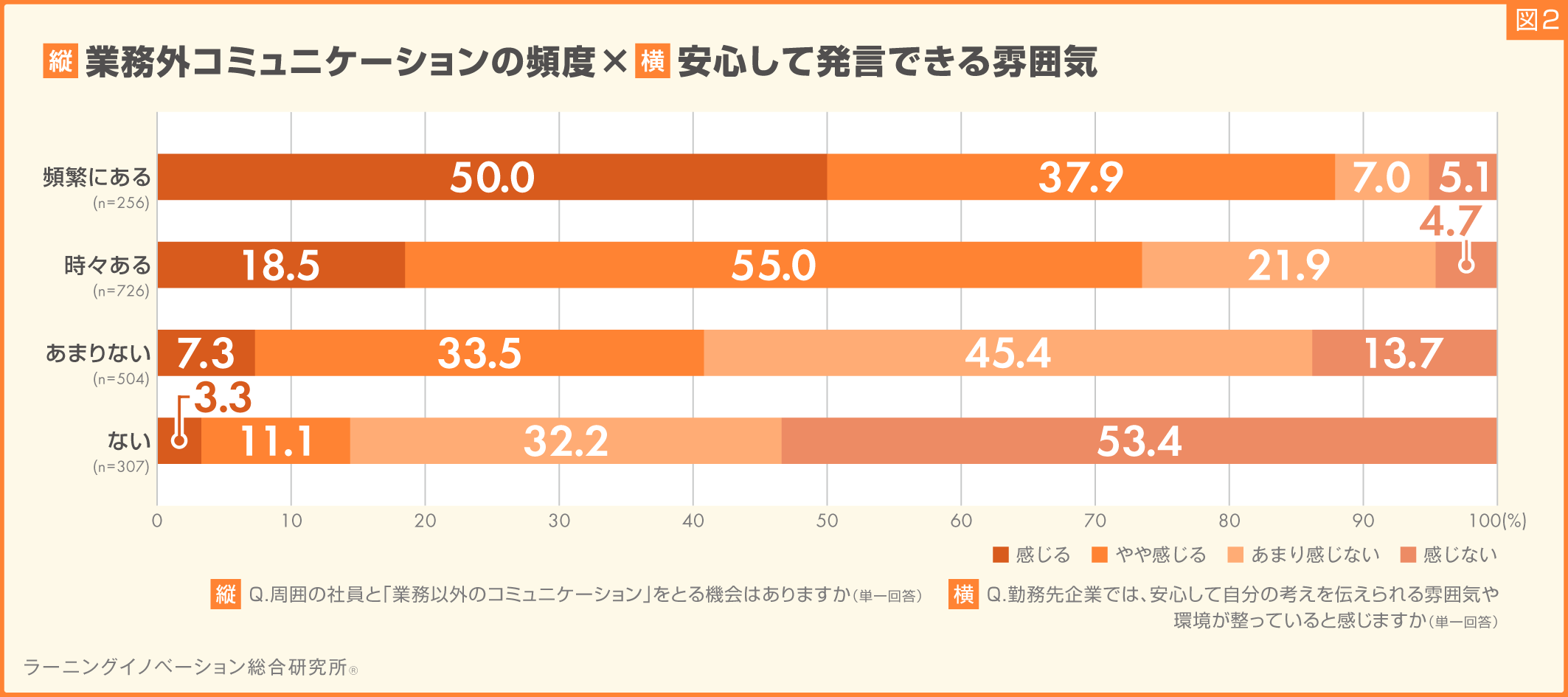

- ● 周囲の社員と「業務以外のコミュニケーション」をとる機会が多い若手社員ほど、安心して自分の考えを伝えられると感じている(図2)

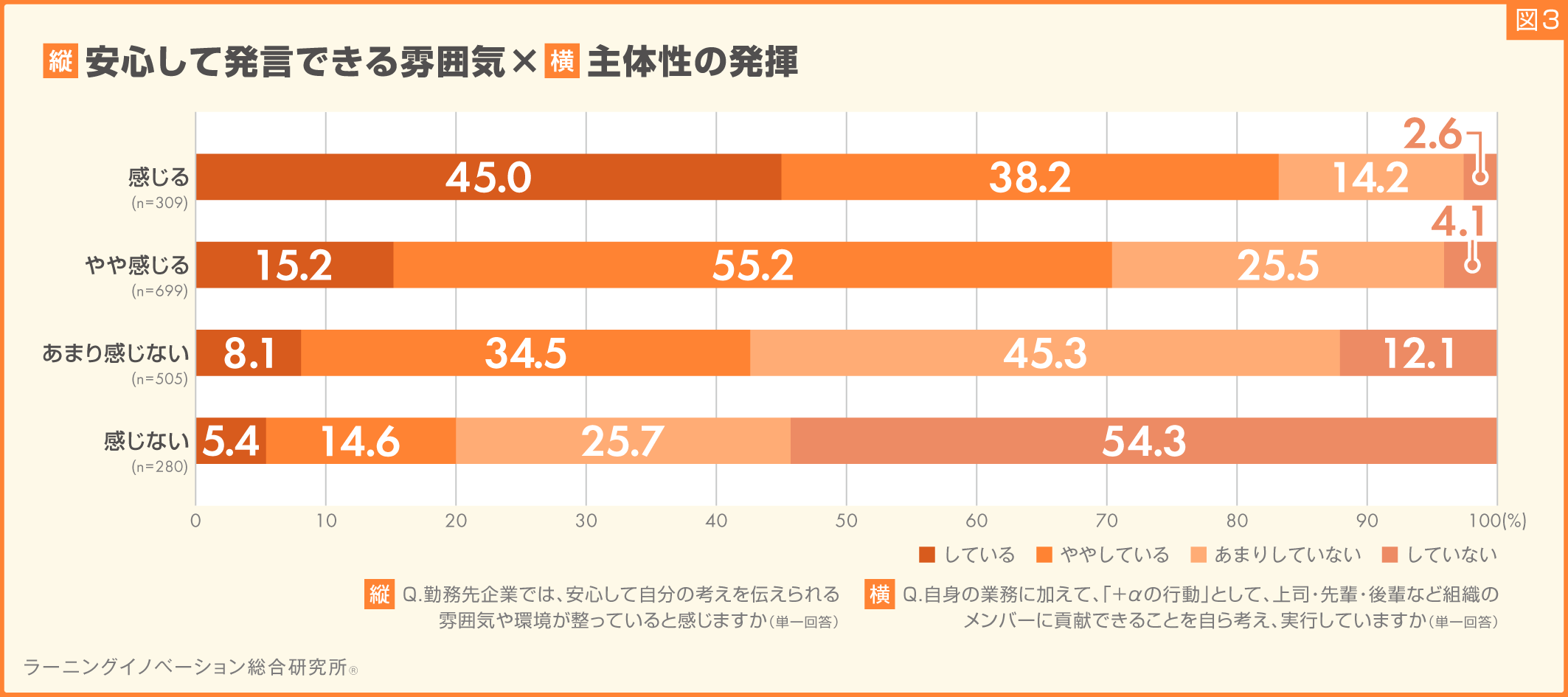

- ● 安心して自分の考えを伝えられる職場で働く若手社員ほど、貢献できることを自ら考え、実行している割合が高い(図3)

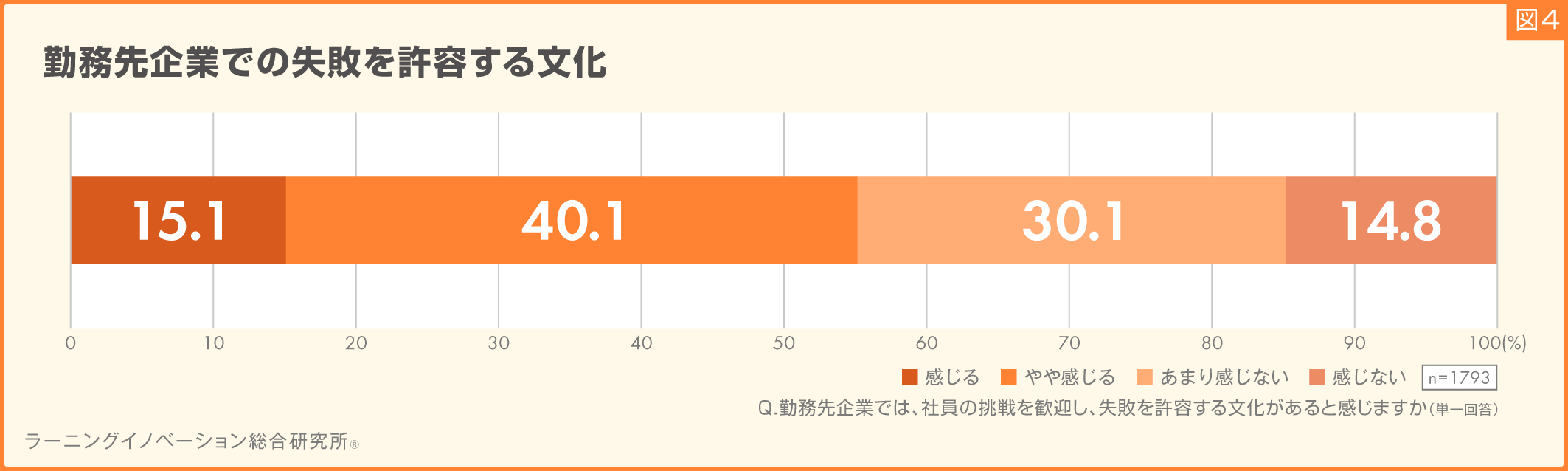

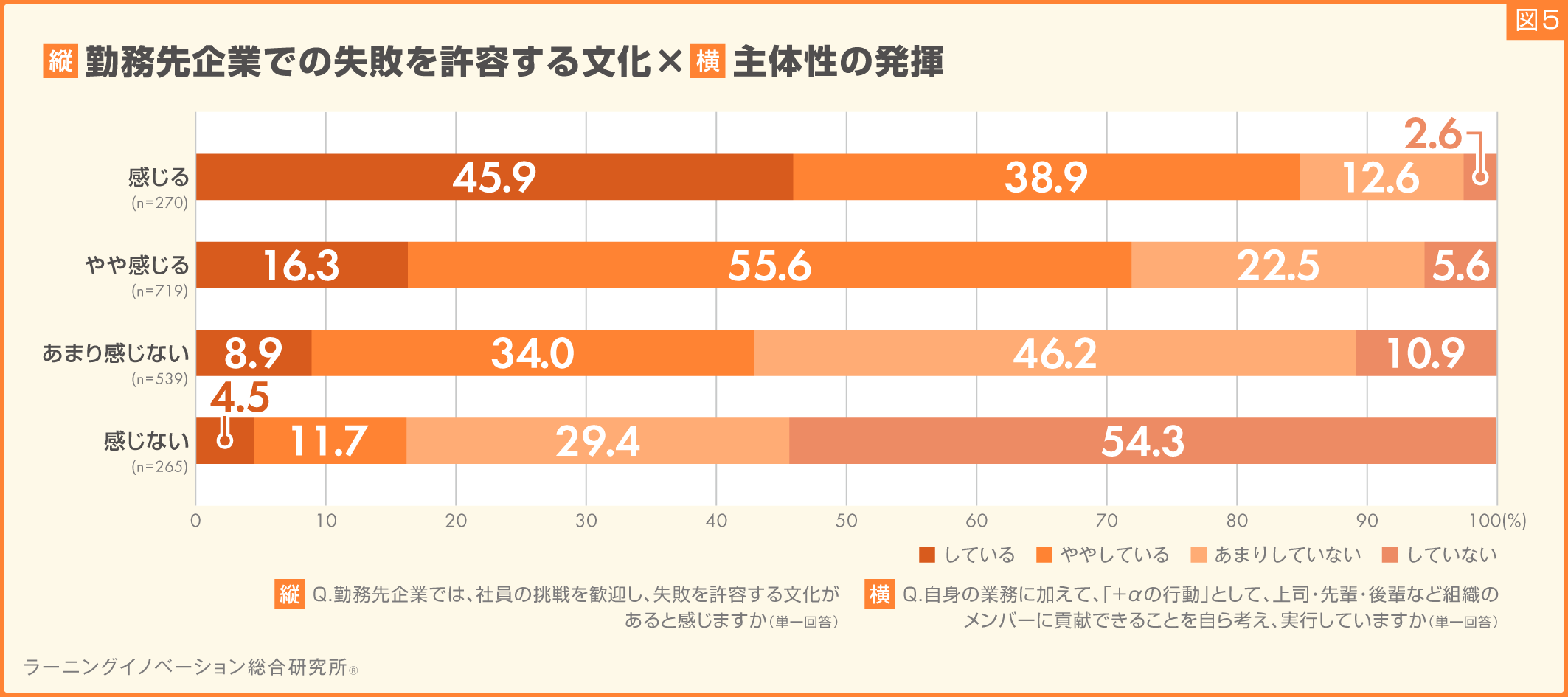

- ● 社員の挑戦を歓迎し、失敗を許容する文化があると感じている若手社員ほど、貢献できることを自ら考え、実行している割合が高い(図4・5)

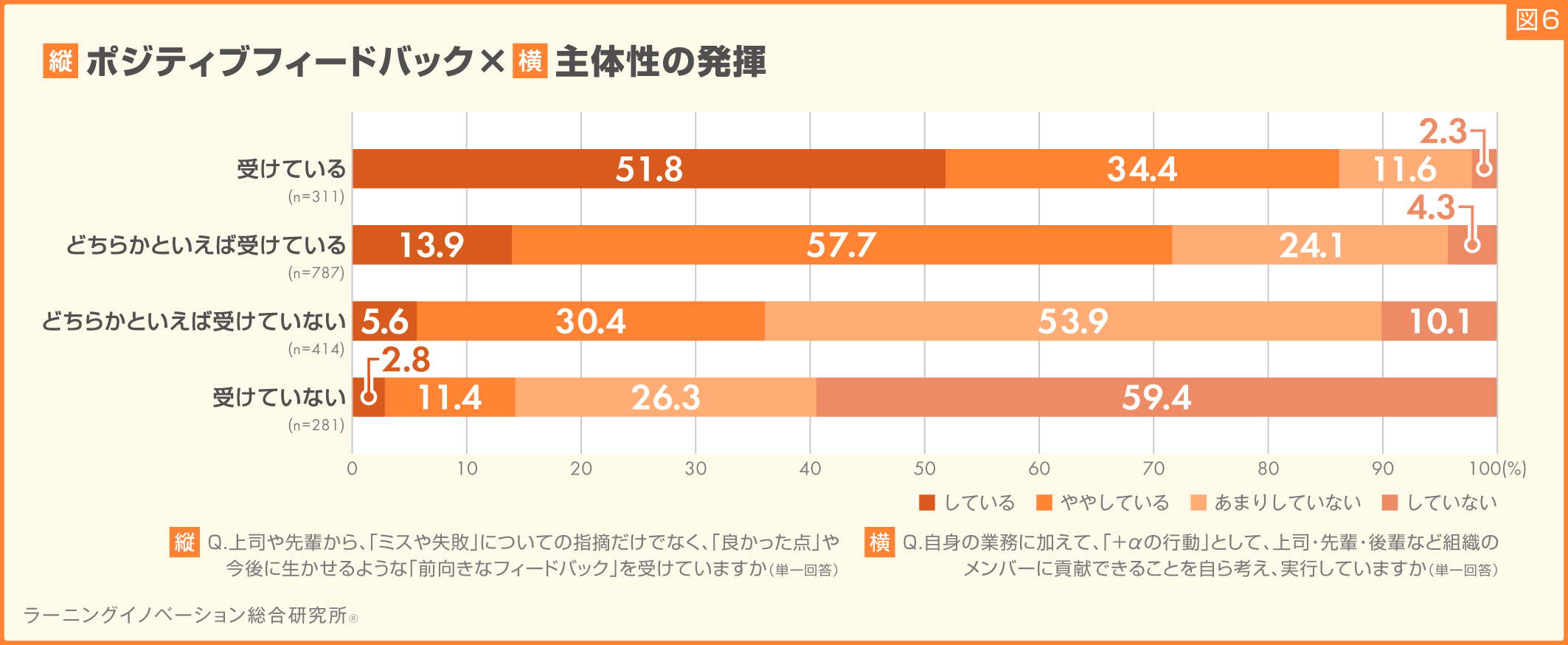

- ● 上司や先輩から「前向きなフィードバック」を受けている若手社員ほど、貢献できることを自ら考え、実行している割合が高い(図6)

- ● 考察「心理的安全性の高い職場文化を醸成するには」

調査結果の詳細

1. 56.2%の若手社員が、勤務先企業で安心して自分の考えを伝えられると回答

まず初めに、社会人1~4年目の若手社員に対して、勤務先企業では、安心して自分の考えを伝えられる雰囲気や環境が整っていると感じるかを質問しました。

結果、整っていると「感じる」と回答した割合は17.2%、「やや感じる」と回答した割合は39.0%となり、計56.2%の若手社員が、勤務先企業は安心して自分の考えを伝えられる、すなわち、心理的安全性が高いと感じていることがわかりました(図1)。

2. 周囲の社員と「業務以外のコミュニケーション」をとる機会が多い若手社員ほど、安心して自分の考えを伝えられると感じている

ここからは、安心して自分の考えを伝えられると感じる職場について、様々な側面から分析していきます。まずは、業務以外のコミュニケーション頻度との関係性を見ていきましょう。

周囲の社員と業務以外のコミュニケーションをとる機会が「頻繁にある」と回答した若手社員のうち、勤務先企業では、安心して自分の考えを伝えられる(「感じる」「やや感じる」の合計)と回答した若手社員は87.9%でした。「時々ある」と回答した若手社員では、73.5%が安心して自分の考えを伝えられるという結果となりました。

一方、業務以外のコミュニケーションをとる機会が「あまりない」と回答した若手社員は、半数以上が安心して自分の考えを伝えられない(「あまり感じない」「感じない」の合計)ことがわかりました。また、「ない」と回答した若手社員は、85.6%が安心して自分の考えを伝えられない結果となりました。

以上の結果から、業務以外のコミュニケーション頻度と心理的安全性の高い職場環境には、相関の関係があることがわかります(図2)。

3. 安心して自分の考えを伝えられる職場で働く若手社員ほど、貢献できることを自ら考え、実行している割合が高い

心理的安全性の高い職場であることは、若手社員の主体性の発揮とどういった関係があるのでしょうか。

勤務先企業では、安心して自分の考えを伝えられる雰囲気や環境が整っていると「感じる」若手社員のうち、組織に貢献できることを自ら考え実行している(「している」「ややしている」の合計)と回答した割合は83.2%となりました。安心して自分の考えを伝えられる雰囲気や環境が整っていると「やや感じる」と回答した若手社員では、70.4%が回答する結果になりました。

一方、安心して自分の考えを伝えられる雰囲気や環境が整っていると「あまり感じない」若手社員では、組織に貢献できることを自ら考え実行している(「している」「ややしている」の合計)と回答した割合は半数以下となりました。

安心して自分の考えを伝えられる雰囲気や環境が整っていると「感じない」若手社員では、約8割が組織に貢献できることを自ら考え実行していない(「あまりしていない」「していない」の合計)と回答する結果となりました。

心理的安全性の高い職場と、組織貢献への主体性の発揮には、相関の関係があることがわかりました(図3)。

4. 社員の挑戦を歓迎し、失敗を許容する文化があると感じている若手社員ほど、貢献できることを自ら考え、実行している割合が高い

次に、勤務先企業では、社員の挑戦を歓迎し、失敗を許容する文化があると感じるかを質問しました。結果、「感じる」と回答した割合は15.1%、「やや感じる」と回答した割合は40.1%となりました(図4)。

社員の挑戦を歓迎し、失敗を許容する文化がある職場は、若手社員の主体的の発揮と関連性はあるのでしょうか。

勤務先企業が、失敗を許容する文化がある職場環境だと「感じる」若手社員のうち、組織に貢献できることを自ら考え実行している(「している」「ややしている」の合計)と回答した割合は84.8%となりました。失敗を許容する文化がある職場環境だと「やや感じる」と回答した若手社員では、71.9%という結果になりました。

一方、失敗を許容する文化がある職場環境だと「あまり感じない」若手社員では、組織に貢献できることを自ら考え実行している(「している」「ややしている」の合計)と回答した割合は半数以下となりました。

失敗を許容する文化がある職場環境だと「感じない」若手社員では、83.7%が組織に貢献できることを自ら考え実行していない(「あまりしていない」「していない」の合計)と回答する結果となりました。

失敗を許容する文化がある職場環境と、組織への主体性発揮には、相関の関係があることがわかりました(図5)。

5. 上司や先輩から「前向きなフィードバック」を受けている若手社員ほど、貢献できることを自ら考え、実行している割合が高い

最後に、上司や先輩からの関わり方と、若手社員の主体性発揮との関係性を見ていきます。上司や先輩から、ミスや失敗についての指摘だけでなく、良かった点や今後に生かせるような前向きなフィードバックを受けていますか、という質問に対して「受けている」「どちらかといえば受けている」「どちらかといえば受けていない」「受けていない」の4段階評価で回答してもらいました。

前向きなフィードバックを「受けている」と回答した若手社員のうち、組織に貢献できることを自ら考え実行している(「している」「ややしている」の合計)と回答した割合は86.2%となりました。前向きなフィードバックを「どちらかといえば受けている」と回答した若手社員では、71.6%という結果となりました。

一方、前向きなフィードバックを「どちらかといえば受けていない」と回答した若手社員では、64.0%が組織に貢献できることを自ら考え実行していない(「あまりしていない」「していない」の合計)という結果になりました。

前向きなフィードバックを「受けていない」と回答した若手社員では、85.7%が組織に貢献できることを自ら考え実行していないと回答する結果となりました。「前向きなフィードバック」と「組織への主体性の発揮」には、相関の関係があることがわかりました(図6)。

まとめ

今回の調査より、若手社員の主体性を育む上で、心理的安全性の高い職場環境が重要な役割を果たしていることが明らかになりました。社会人1~4年目の若手社員のうち、56.2%が「安心して自分の考えを伝えられる」と感じており、半数以上の若手社員にとって、職場に心理的安全性が確保されている実態がうかがえました。また、業務以外のコミュニケーションが頻繁にある若手社員ほど心理的安全性を高く感じていました。一方、業務以外のコミュニケーションの機会が少ない若手社員では、心理的安全性を感じない傾向が強く見られました。

さらに、心理的安全性が高いと感じている若手社員は、組織への貢献を自ら考え、実行している割合が高く、主体性の発揮との相関が見て取れました。また、社員の挑戦を歓迎し、失敗を許容する文化があると感じている若手社員も、主体性を発揮する傾向が強く、職場の風土が行動意欲に影響を与えていることが示唆されました。

加えて、職場の雰囲気や文化のほかに、上司や先輩からミスの指摘だけでなく、「良かった点」や「今後に活かせる前向きなフィードバック」を受けている若手社員は、主体性を発揮する割合が高く、肯定的な関わりが積極性を引き出していることもわかりました。これらの結果から、若手社員の主体性を引き出すためには、上司や先輩からの前向きな関わりを通じ、心理的安全性の高い職場文化を醸成していくことが重要であると考えられます。考察「心理的安全性の高い職場文化を醸成するには」

若手社員が、安心して発言・行動できる職場環境、いわゆる心理的安全性が高い職場環境であると感じていると、組織へ貢献する行動を主体的に取る傾向にあることが本調査で明らかになりました。一方で、心理的安全性が低いと感じている若手社員は主体的に行動ができていない傾向もみられました。

社会人1~4年目の期間は、仕事への向き合い方の土台を形成する重要な時期です。この時期を心理的安全性が低い職場環境で過ごし、主体性を発揮せず「言われたことだけをする」考え方が身についてしまうと、若手社員の中長期的な成長やキャリアに影響を及ぼしかねません。そこで、企業としては以下のことに取り組むとよいでしょう。

(1)心理的安全性を高める職場文化の醸成

他者の意見を否定しない、異なる考えを受け止める、失敗を責めず学びに変えるなど、発言を歓迎する職場文化をつくることが心理的安全性の向上につながります。ただ、心理的安全性を高めることは容易ではなく、経営層やリーダーが根気強く継続的に関与する必要があります。まずは、リーダー自身が傾聴を徹底し、社員が相談や質問したことに感謝を伝えることから始めると良いでしょう。そのうえで、どのような職場文化にしたいかを発信し続けたり、チャットやミーティングなどで、意見を出しやすい仕組みを整え、若手社員の意見を傾聴する機会を増やすと効果的です。

(2)業務外コミュニケーションの機会創出

他部署との交流会や社内イベント、部活動、オンラインでの雑談チャットなど、業務外のことも会話できる機会を設けることで、社員同士の安心感のある関係性が構築され、意見を言い合いやすい土壌につながります。また、メンター制度を導入し、若手社員と業務外のことも話せる仕組みをつくることも有効です。

(3)上司によるキャリア支援と対話の促進

定期的な1on1ミーティングなどで上司が若手社員と対話を重ねていくことで、心理的安全性を高める取り組みをじっくり進めることができます。若手社員のキャリアについて相談に乗ったり、具体的なキャリア志向がなくとも、その人が持っている強みや今後の期待をもとに会話をすることで、職場での存在意義を感じやすくなります。また、上司には、傾聴やコーチングに関する研修を実施したり、面談の取り組みを評価制度の項目に反映したりすると、上司が若手社員の要望や悩みを適切に聞くことにつながります。

主体性を発揮してチャレンジした結果、たとえうまくいかなかったとしても、安心な状態を構築することで若手社員が柔軟に変化対応できる人材へ成長することにつながるでしょう。

ALL DIFFERENT株式会社

事業開発推進本部 コンテンツマネジメント部 ユニットリーダー

宮澤 光輝(みやざわ・こうき)東京大学卒業後、ALL DIFFERENT (旧トーマツ イノベーション/ラーニングエージェンシー)に入社。コンサルタントと研修講師を兼務し、サービスの企画・開発、研修講師育成、中堅~大企業に対して研修の企画・提案および実施などをはじめとした人材育成支援に従事。複数の全社プロジェクトでプロジェクトリーダーを担当。現在はサービスの企画・開発チームのリーダーとして、対面研修、オンライン研修などの新サービスの企画・開発、研修講師育成を担う。研修講師としては公開講座や企業内研修等で、OJT指導者向け、管理職向けの研修を中心に年間100回以上実施。

調査概要

調査対象者 社会人1~4年目の就労者 調査時期 2025年8月1~27日 調査方法 調査会社によるインターネット調査 サンプル数 1,793人(社会人1年目社員335人、2年目405人、3年目523人、4年目530人) 属性 (1)業種

農業,林業 18人(1.0%)

漁業 8人(0.4%)

鉱業,採石業,砂利採取業 12人(0.7%)

建設業 93人(5.2%)

製造業 254人(14.2%)

電気・ガス・熱供給・水道業 74人(4.1%)

情報通信業 131人(7.3%)

運輸業,郵便業 60人(3.3%)

卸売業,小売業 117人(6.5%)

金融業,保険業 94人(5.2%)

不動産業,物品賃貸業 48人(2.7%)

学術研究,専門・技術サービス業 35人(2.0%)

宿泊業,飲食サービス業 33人(1.8%)

生活関連サービス業,娯楽業 30人(1.7%)

教育,学習支援業 97人(5.4%)

医療,福祉 270人(15.1%)

複合サービス事業 31人(1.7%)

サービス業(他に分類されないもの) 125人(7.0%)

公務 89人(5.0%)

その他 104人(5.8%)

わからない 70人(3.9%)

(2)企業規模

50人以下 282人(15.7%)

51~100人 268人(14.9%)

101~300人 312人(17.4%)

301~1,000人 336人(18.7%)

1,001~5,000人 294人(16.4%)

5,001人以上 301人(16.8%)

*本調査を引用される際は【ラーニングイノベーション総合研究所「ファーストキャリア調査(主体性と職場文化編)」】と明記ください

*各設問において読み取り時にエラーおよびブランクと判断されたものは、欠損データとして分析の対象外としています

*構成比などの数値は小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が100%とならない場合がございます

ラーニングイノベーション総合研究所について

※記載されている社名、サービス名などの固有名詞は登録商標です。なお、本文および図表中において、必ずしも商標表示( (R)、TM )は付記していません。当社の研究機関、ラーニングイノベーション総合研究所🄬(以下、LI総研)は、「人と組織の未来創り🄬」に関する様々な調査・研究活動を行っております。

LI総研はデータに基づいた最適な解決策もご提供し、お客様の組織開発をサポートしております。ALL DIFFERENT株式会社について

当社は、組織開発・人材育成支援を手掛けるコンサルティング企業です。「真の未来創りの伴走者」として、人材育成から、人事制度の構築、経営計画の策定、人材採用に至るまでの組織開発・人材育成の全領域を一貫してご支援しております。

代表取締役社長 眞﨑 大輔 本社所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町 ITOCiA(イトシア)オフィスタワー 15F(受付)・17F・18F 支社 関西支社、中部支社 人員数 328人(2025年4月1日時点) 事業 組織開発支援・人材育成支援、各種コンテンツ開発・提供、ラーニングイノベーション総合研究所による各種調査研究の実施 サービス 定額制集合研修「Biz CAMPUS Basic」/ライブオンライン研修「Biz CAMPUS Live」

ビジネススキル学習アプリ「Mobile Knowledge」/ビジネススキル診断テスト「Biz SCORE Basic」

IT技術習得支援サービス「IT CAMPUS」/デジタルスキル習得支援サービス「DX CAMPUS」

管理職アセスメント「Discover HR」「Competency Survey for Managers」

人事制度構築支援サービス「Empower HR」/経営計画策定支援サービス「Empower COMPASS」

転職支援サービス「Biz JOURNEY」ほかURL https://www.all-different.co.jp/corporate

▼ALL DIFFERENT株式会社では事業拡大に伴い、

採用活動にも力を入れています。

新卒採用 https://newgraduates.all-different.co.jp/

中途採用 https://career.all-different.co.jp/ 本件に関するお問い合わせ先ALL DIFFERENT(オールディファレント)株式会社 企画グループ 加藤、冨田、宇佐美

本件に関するお問い合わせ先ALL DIFFERENT(オールディファレント)株式会社 企画グループ 加藤、冨田、宇佐美

Mail:ad-press@all-different.co.jp Tel:03-5222-5111(代表) 080-4073-0257(加藤)お知らせ一覧

ニュース

サービスを探す

コラム

人材育成メールマガジン

人材育成に関するノウハウやお役立ち情報、研修情報をお届けいたします。

調査・研究

お問い合わせ

(受付時間:平日9:00~17:30)

お問い合わせ・資料請求

本プレスリリースのPDFはこちら

本プレスリリースのPDFはこちら